ECO-ANSIEDAD: 2 de cada 3 jóvenes no quieren ser padres debido a la crisis climática

Dos de cada tres jóvenes no quieren ser padres a causa de la crisis climática. Es uno de los datos que más preocupa a los investigadores detrás del primer sondeo del Injuv que abordó el tema. Las nuevas generaciones cada vez más negocian su conciencia ambiental con la idea del hijo único o de adoptar. Sobre este esté conversó con revista Velvet, la psicóloga e investigadora doctoral del Núcleo Milenio Imhay, Tamara Hoffmann.

La investigadora doctoral de Imhay, Tamara Hoffmann menciona que es natural que a los jóvenes chilenos lo que más les preocupe respecto a sus hijos es la incertidumbre de cómo va a estar su país en un futuro no muy lejano.

La sensación flotaba en el aire; La hipótesis estaba ahí. ¿La crisis climática es relevante en la decisión de los jóvenes chilenos de no tener hijos o, en el mejor de los casos, sólo uno? Un rotundo sí, en medio de un mundo de ansiedades poco explorado, fue la respuesta al primer sondeo del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) que preguntaba directamente sobre el tema.

“Queríamos confirmar algunas hipótesis, ya que es un asunto que interesa a la inmensa mayoría de los jóvenes y, además, afecta muy negativamente su calidad de vida. En efecto, a un cuarto de ellos la crisis climática le provoca eco-ansiedad. Y llama la atención que del 42% que no quiere tener hijos, dos tercios dice que su decisión está influenciada por ella. Un porcentaje muy alto”, advierte Rodolfo Sapiains, psicólogo ambiental de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Sapiains es uno de los profesionales que colaboró en el diseño del cuestionario realizado por la INJUV a chilenos entre 15 y 29 años.

La preocupación, tristeza y miedo aparecen entre los sentimientos más experimentados, pero las conclusiones sobre una futura maternidad o paternidad es de los puntos que más alertó a los investigadores. Veamos por qué.

Tamara Hoffmann cree que es importante indicar que la eco-ansiedad “no es la ansiedad corriente” que se define como pensamientos catastróficos frente a un escenario imaginado que, generalmente, no ocurre. Sino que es algo que se experimenta frente a una situación real, ya que el deterioro del planeta está científicamente comprobado

Entre quienes dicen no querer hijos, las mujeres llevan la delantera: “Esto no es extraño. Hay un concepto clave que se llama ecofeminismo y que tiene que ver con que la mujer tiende a preocuparse más de los otros y sabe que, ante eventos medioambientales más complejos, enfrentará una carga mayor. En África son ellas quienes se organizan y movilizan kilómetros para surtir de agua a sus comunidades”, agrega Tamara Hoffmann, psicóloga y candidata a doctora por las universidades de Chile y Católica.

Hoffmann participa en el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) y realiza su tesis doctoral sobre la eco ansiedad. Fue así como participó directamente en el sondeo realizado por el INJUV titulado “Juventudes y Crisis Climática”.

Como además es psicóloga clínica, atiende en su consulta a pacientes con episodios complejos relacionados con angustia por el deterioro medioambiental.

Katherine Degelon (25) es estudiante de la Quinta Región y accedió a contar su testimonio. “Mi primer episodio fue en plena pandemia, en 2021. Estaba bien inmersa en el tema del reciclaje al punto que dejé de consumir ciertas cosas por su tipo de envase. Al comienzo sentí satisfacción, pero duró poco. Mientras más leía las etiquetas de los productos del supermercado, más me daba cuenta de que todo estaba hecho de plástico de un solo uso. Esto me causó mucha frustración y rabia”, recuerda.

Katherine sufrió su segundo cuadro de ansiedad en febrero de este año, época de los incendios que asolaron Viña del Mar. Por entonces estaba leyendo “Colapso: cuando el clima lo cambia todo”: “Es un libro chiquitito, pero su mensaje es potente”, reseña. En ese momento decidió pedir ayuda profesional porque “ya no puedo sola con mis pensamientos” y, de hecho, estas ideas comienzan a interferir con su calidad de sueño, con sus rutinas y planes.

Hoffmann cree que en este punto es importante comprender que la eco-ansiedad “no es la ansiedad corriente” que se define como pensamientos catastróficos frente a un escenario imaginado que, generalmente, no ocurre.

“(La eco-ansiedad) es algo que se experimenta frente a una situación real”, enfatiza. “El deterioro del planeta está científicamente comprobado: incendios forestales, avance del desierto, sequía. Entonces, es natural que a los jóvenes chilenos lo que más les preocupe respecto a sus hijos es la incertidumbre de cómo va a estar su país en un futuro no muy lejano. ¿Habrá alimentos? ¿Habrá una reducción territorial por el alza del nivel del mar?”.

Katherine responde a este tema con una pregunta cargada de angustia: “¿Aún hay gente que quiere tener familias grandes considerando el estado actual del planeta? ¿Considerando que en el futuro puede que nos peleemos por la comida? Mis razones para no tener hijos son siempre las mismas: la sequía y la escasez de alimentos. Mis amigos tampoco quieren y sus argumentos, básicamente, son parecidos a los míos”.

No es el fin del mundo, sino uno peor

A Inés (24) hay dos cosas que le provocan miedo cuando piensa –y lo hace muy a menudo– en el cambio climático. La primera es el calor, ya que los pronósticos hablan de olas de 50 o más grados Celsius: “Y el calor ya me afecta enormemente; me dan unas migrañas terribles en el verano”.

La segunda es que no pueda construir su propia familia: “Ser madre siempre estuvo en mis planes, desde chica. Pero cada vez me lo cuestiono más. Si tuviera hijos sería uno, máximo”, reflexiona la estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, quien prefirió mantener su identidad en reserva. Su relato es común entre los jóvenes de nuestro país. Por eso no nos debería extrañar que Chile esté al los últimos lugares de natalidad en Sudamérica (junto a Uruguay) con un índice de apenas 1,5 hijos, según informó este año el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El psicólogo Rodolfo Sapiains explica que se trata de un fenómeno demográfico donde influyen otro tipo de factores, como la postergación de la maternidad por razones profesionales. Considerando lo anterior, los resultados del cuestionario del INJUV –dice el profesional– todavía nos envían un mensaje poderoso y es que, como sociedad, lo estamos haciendo mal: las nuevas generaciones no quieren tener hijos porque no les gusta el futuro que les vamos a heredar y piensan que menos gente es menos carga para el planeta.

En Chile, este tema recién se está explorando, pero en otros países hay incluso organizaciones especializadas en investigar la relación entre natalidad y calentamiento global. Tal es el caso de Conceivable Future, que lleva varios años documentando cómo la crisis climática está limitando las alternativas reproductivas.

“The New York Times” publicó tiempo atrás una investigación sobre esta especie de anticonceptivo invisible que regularía los índices de fertilidad de algunas sociedades. Cita ejemplos bastante elocuentes: una mujer mormona que desafió a su religión –que llama “a multiplicarse y poblar la Tierra”– al optar junto a su esposo por la adopción en lugar de tener hijos propios. También está el caso de otra que no quería tener familia, pero que al quedar embarazada decidió ir por un segundo niño para que “si tiene que enfrentar el fin del mundo, tenga a su hermano junto a ella”.

Es cierto que no es la primera vez que la sociedad occidental observa en el horizonte un futuro incierto. Tiempo atrás fueron las pestes y las enfermedades las que atemorizaron a pueblos enteros. Y la generación que creció durante las décadas de los 70 y 80, tuvo sus propias pesadillas con la imagen del hongo nuclear que películas como “El día después” reflejaron muy bien con un The End donde la pantalla se va a negro y una voz pregunta “¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Alguien vivo…”. Era el fin del mundo.

No es el caso de la eco-ansiedad, explica Sapiains: “Ideas como el fin del mundo no se repiten mucho, sino que las condiciones de vida van a ser muy adversas. No es el fin del mundo, pero es la distopía”.

Tampoco se trata de una distopía (representación de un futuro negativo) cualquiera, una al estilo “Mad Max”, donde un joven Mel Gibson patrulla las carreteras de una Australia apocalíptica –el estado ha desaparecido y escasea el petróleo y los alimentos– en un heroico intento por restablecer el orden.

No, la distopía actual es más del estilo de Black Mirror, con muchas realidades alternativas, algunas incluso utópicas, pero donde está muy presente una paranoia al avance de las tecnologías; no es casual que las redes sociales aparezcan como el principal medio por el cual los jóvenes dijeron informarse sobre el cambio climático en el sondeo del INJUV.

“Es la incertidumbre en múltiples niveles. Hay mucha confusión y el papel de nuestra sociedad debería ser entregarles certezas a esos jóvenes; primero, preguntándonos cómo queremos vivir para, segundo, promover acciones colectivas”, propone el psicólogo del Centro del Clima y la Resiliencia. Hay, eso sí, matices.

La vida sigue

Hoffmann dice que es necesario tomar en cuenta que el cuestionario del INJUV fue respondido por jóvenes entre 15 y 29 años. “He visto a muchas personas a quienes les afloran los instintos maternales/paternales pos 30 años. Puede ser que esta actitud se modifique en el tiempo”, postula.

Es decir, surgen las negociaciones entre el natural llamado a dejar descendencia, una huella, y la conciencia medioambiental. Algunos padres deciden criar ciudadanos comprometidos con causas ecológicas mientras otros, que alguna vez imaginaron tener grandes familias, optan por la alternativa del hijo único.

Katherine, por ejemplo, experimenta mucho miedo por el mundo que dejaremos a los niños: “Estamos sobreexplotando la Tierra y no quedará nada para las futuras generaciones ¿Qué les espera?”. Aun así, no descarta la idea de la adopción sin antes advertir que en su caso “tiene más que ver con un tema personal que con el cambio climático”.

Para Inés, el factor medioambiental está presente en cada uno de sus proyectos como diseñadora; de hecho, su tesis tiene que ver con el tema.

¿Y qué ocurre con sus sueños de niña de convertirse alguna vez en mamá? Entiende que no es sostenible traer un ser humano a este planeta porque significa “más basura, más desechos”. Pero Inés de todas formas imagina un futuro donde el instinto de supervivencia de nuestra especie pueda convivir con un planeta sostenible:

“No quisiera dejar este mundo sin haber experimentado la maternidad”, reflexiona. “He pensado en tener un solo hijo o en adoptar. En ambos casos lo criaría con un estilo de vida ecológico, con una forma de vivir más austera. Le enseñaría a cuidar las cosas, a alimentarse bien, a tener cercanía con la naturaleza. Creo que es algo hermoso”, finaliza.

¿Qué opina la psicología sobre Intensa-Mente 2? Expertas abordan sus aciertos e imprecisiones sobre la adolescencia

«Muestra que todas las emociones presentadas en su justa medida, tienen su rol. creo que es algo que puede ser una buena enseñanza para el público general”, valora la directora del Imhay, Dra. Vania Martinez.

A casi dos meses de su estreno a nivel internacional, la nueva película del estudio de animación norteamericano Pixar se ha consolidado como una de las cintas más exitosas del año. Con más de 800 mil dólares de recaudación a nivel global a la fecha –según datos el sitio IMDbPro– se ha vuelto un fenómeno en la cultura popular. Una situación en que Chile no ha sido la excepción, reportando en cines locales más de 1 millón 253 mil espectadores tan solo en su primera semana.

Sin embargo, la creciente popularidad de la secuela de Pixar no solo se ha expresado en una mayor asistencia a cines, sino que también ha despertado un interés por la salud mental y cómo manejamos nuestras emociones. Así lo señala la directora del Núcleo Milenio para mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), Dra. Vania Martínez, quien tras ver la película quedó satisfecha con su enfoque.

“Yo creo que el principal mensaje debiera ser y algo que lo encuentro muy positivo es el rol que tienen las emociones en sí (…) se muestra que todas las emociones presentadas en su justa medida, tienen su rol. Creo que es algo que puede ser una buena enseñanza para el público general”, valora la también académica de la Facultad de Medicina U. de Chile.

Al respecto Gabriela Huepe, socióloga y académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile, señala que al apuntar a un público familiar permite abrir estos temas y conversarlos de forma más clara, aludiendo a la forma en la que cada emoción se manifiesta y distingue una de otra.

“La gestión de estas emociones ahora están gráficamente puestas hasta con vestimenta y color para poder nombrarlas (…) no está tan instalado que en la familia se hable de sus emociones y en la medida que esto se instala ahora con nombre, color y personajes se puede facilitar la conversación”, asegura la profesora Huepe.

Desde un aspecto técnico, la película nos sitúa en la mente de Riley Andersen, protagonista de la primera entrega, quien tras cumplir 14 años llega a su pubertad. Aquí la secuela aborda esta situación como una transformación que las emociones de la primera entrega: Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado deberán afrontar ante la llegada de nuevas emociones como Envidia, Ennui (aburrimiento), Vergüenza y Ansiedad.

Al respecto, la Dra. Martínez hace la aclaración que estas nuevas emociones presentes en la película son en realidad pensamientos que se vinculan a emociones, siendo objeto de debates a nivel académico. Esto marca un contraste con las emociones presentes en la primera película, que son consideradas básicas y más innatas en todas las culturas. “Hay distintos autores y distintas formas de decir que estas son emociones. Pero no hay un consenso general”, puntualiza la directora del Imhay.

Los aciertos e imprecisiones Intensa-Mente 2

Intensa-Mente 2 se destaca por adaptar conceptos propios de la psicología dentro de su historia, siendo aspectos que tanto la Dra. Vania Martínez como la profesora Gabriela Huepe reconocieron en varias de las escenas que la película utiliza. Sin embargo, algunos de estos aspectos resultan debatibles y otros valorados por ambas académicas.

Uno de los puntos que es cuestionado dentro de la película es el aspecto de las “Islas del Pensamiento” que estaban presentes desde la primera película. Aquí, la controversia surge no en su concepto como áreas clave –que es avalado desde una perspectiva psicológica– sino en cómo se manifestaban durante la adolescencia de Riley, siendo el área de la familia mucho más reducida e incluso inexistente.

Es en este punto, que la Dra. Vania Martínez señala que no es apropiado creer que durante la adolescencia la familia pasa a un segundo plano, sino que todo lo contrario, influyendo de gran manera sobre el o la adolescente. “Las investigaciones que nosotros hemos hecho en el núcleo Milenio muestran que la familia todavía tiene mucha importancia”, destaca la psiquiatra infantil y adolescente.

Así también coincide la académica Gabriela Huepe, quien señala el aporte que tienen las familias sobre los adolescentes en su proceso de desarrollo, pero que la película dejó de lado. “Los pares y las amistades tienen un rol más importante que la familia en la adolescencia, eso es sabido. Pero la base la entrega desde chiquitito la familia. Entonces yo hubiera dado una preponderancia mayor para las familias” sugiere la socióloga.

A la vez que hay elementos debatibles, también existen bastantes aciertos que son destacados por ambas profesionales. En particular la Dra. Martínez avala cómo la película presenta lo que son las creencias y la construcción del sí mismo, un punto central dentro de la trama y que es representado por un orbe en forma de flor que agrupa distintos recuerdos.

“Está bien puesto cómo las creencias se construyen a partir de diferentes experiencias que uno va teniendo, lo que uno escucha o cómo uno lo vive (…) también como se van complejizando a partir que las personas empiezan a tener un pensamiento diferente. Como se ve que en la adolescencia, van pasando de un pensamiento que es más concreto hacia uno más abstracto” destaca la directora del Imhay.

Entre aciertos e imprecisiones, la Dra. Martínez finalmente ve en esta película un gran aporte en la divulgación de la salud mental. Un área que se ha logrado abrir en la discusión de nuestra sociedad de forma paulatina, pero que todavía requiere de una mayor apertura. “Permite que distintas generaciones puedan conversar acerca de estos temas y cómo lo ven. Obviamente no es una película para aprender neurociencia porque está muy simplificado algunos elementos (…) Pero sin duda puede ser un aporte”, puntualiza.

El reto de estudiar mentes en desarrollo

La psiquiatra infantil y de la adolescencia Francesca Borghero, investigadora joven de Imhay, descubrió su vocación luego de formarse en las áreas de epidemiología y salud pública. Ahí se dio cuenta de los vacíos que existían en salud mental y el valor de abordar estos temas en etapas tempranas de la vida, cuando aún es posible prevenir.

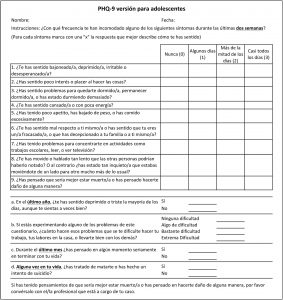

La Dra. Francesca Boorghero junto a la Dra. Vania Martínez, realizaron la validación de la versión chilena del PHQ-9 para adolescentes, cuestionario que evalúa la presencia de síntomas para pesquisar depresión.

Francesca Borghero estudiaba medicina en la Universidad de los Andes, cuando sufrió una crisis vocacional y estuvo a punto de abandonar la carrera. Algo la hizo regresar y cuando empezó con los cursos avanzados, encontró sentido a lo que deseaba hacer. “Llegué a mis clases de salud pública y entendí que la investigación era mucho más concreta y aplicada a la población”, recuerda la profesional. Al retomar la carrera, en ese tiempo ya le interesaban los temas de salud mental y psiquiatría.

Uno de sus tutores fue un epidemiólogo y empezó de desarrollar investigación en suicidio y salud pública. Al egresar de la carrera postuló a un cargo en el Ministerio de Salud (Minsal) y comenzó a trabajar ahí, donde estuvo encargada del desarrollo de guías clínicas y de revisar sistemáticamente la evidencia científica. Uno de sus trabajos destacados fue su participación en la elaboración, entre otros, de la Guía Clínica AUGE de Trastorno Bipolar en personas de 15 años o más.

“Luego hicimos la Guía para Pacientes y Familiares “Conociendo el Trastorno Bipolar” en colaboración con Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares (SOCHITAB). “Los prólogos y el contenido fueron hechos a partir de estudios cualitativos que realizamos. Era importante hacer esto para ir informando sobre esta enfermedad a la ciudadanía y a las personas, con el objetivo de que se empoderaran del conocimiento en esa línea”, dice la Dra. Borghero.

En Minsal potenció la línea de investigación en salud mental y políticas públicas. Junto al Dr. Pedro Zitko desarrollaron un estudio para identificar “Vacíos de Conocimientos en Salud Mental”, y así potenciar y priorizar investigación en esta línea. Tal estudio fue publicado en revista International Journal of Mental Health Systems, investigación que luego llevó a desarrollar el Primer Concurso temático en Salud Mental del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS).

El cuestionario Patient Health Questionnaire 9 versión para Adolescentes, fue modificado con la autorización PHQ (Spitzer, William & Kroenke, 1999) por J. Johnson (Johnson, 2002); y adaptado y validado al castellano para Chile por los Dres./Dras. Francesca Borghero, Vania Martínez, Pedro Zitko, Paul Vöhringer, Gabriel Cavada y Graciela Rojas.

Paralelamente cursó un magíster en epidemiología en la Universidad de los Andes y para su tesis decidió abordar enfermedades como el trastorno bipolar y depresión, temas que eran de relevancia trabajar para Departamento de Salud Mental donde se desempeñaba en ese momento. Fue así que gracias a estas temáticas comenzó a trabajar en investigación con la Dra. Vania Martínez, directora de Imhay.

“Desarrollé mi tesis de magíster con ella, que fue la validación del Patient Health Questionnaire (PHQ), cuestionario que evalúa la presencia de síntomas depresivos para pesquisar depresión. En ese minuto estuvo dirigido a adolescentes de 15 años en adelante. Sin embargo, ahora el desafío es aplicarlo idealmente desde los 11 años”, explica la Dra. Borghero.

La versión chilena del PHQ-9 para adolescentes fue publicada en 2018 y es de libre acceso. Este cuestionario permite hacer tamizajes autoaplicados, fáciles y breves. “Es un instrumento que estaba en inglés y que tradujimos y validamos junto a la Dra. Martínez y otros investigadores. Desde el año 2021 el Ministerio de Salud lo incluyó en el programa de tamizajes que aplica en la atención primaria”, comenta.

“Y esto es justamente lo que necesitamos: instrumentos breves, autoaplicados y gratuitos para la atención primaria de salud. Son muy buenos en cuanto a sensibilidad, ya que permiten identificar a las personas que están en riesgo, pesquisarlas y luego evaluarlas”, dice la psiquiatra.

Todo ese trabajo motivó aún más a la Dra. Borghero a profundizar en esta área, y fue entonces que decidió hacer la especialización en psiquiatría infantil y del adolescente en la Universidad de Santiago de Chile. “Me hacía mucho sentido el desafío de poder comprender cómo nuestros comportamientos y nuestra forma de pensar impactan finalmente en el despliegue cotidiano del día a día y, además, me parecía mucho más desafiante verlo en personas donde se está desarrollando la psiquis, como niños/as y adolescentes”, dice la Dra. Borghero. “Yo partí por la salud pública y la epidemiología, y vi el vacío de conocimiento que existía en esa población. En el fondo, mi objetivo era poder explorar lo inexplorado”.

Su acercamiento al tema le permitió vincularse con diversos/as especialistas, como el Dr. Pedro Zitko y la Dra. Vania Martínez. Y fue a través de esta última por quien se incorporó al equipo de Imhay, donde ha colaborado en algunas investigaciones.

Nuevos estudios y otras facetas

Junto a un grupo de investigadoras de la Universidad San Sebastián, participó como co-autora de un estudio que analiza las diferencias de género en la esperanza de vida libre de síntomas depresivos entre la población adulta en Chile entre 2003 y 2016. La investigación destaca que, aunque las mujeres generalmente viven más, tienden a pasar una mayor proporción de sus vidas con depresión. en comparación con los hombres.

Por otro lado, la Dra. Francesca Borghero también lideró el XXXIX Congreso de SOPNIA, que se destacó por ser el primer congreso híbrido de la organización. El evento contó con una amplia convocatoria y presentó un programa que invitaba a profesionales de salud mental a reflexionar sobre los desafíos postpandemia de COVID-19. El congreso facilitó un espacio de discusión crucial para abordar los efectos de la pandemia en la salud mental de niños/as y adolescentes, y promover estrategias innovadoras en el campo de la psiquiatría y neurología infanto-juvenil. En dicho evento, Imhay tuvo una destacada participación al tener un módulo sobre “Tecnologías digitales en prevención del suicidio”, donde investigadores expusieron sus estudios y el premio al mejor trabajo de psiquiatría lo obtuvo el investigador principal de Imhay, Dr. Daniel Núñez.

“Puntualmente, ahora estoy conciliando una nueva vida luego de mi maternidad, la cual incluye el cuidado y crianza de mi hijo, junto con mi desarrollo profesional al emprender algunos proyectos en salud mental infantil. En Imhay estoy colaborando en el desarrollo de una revisión sistemática sobre estigma en salud mental. Empezamos este trabajo junto a investigadores/as del Núcleo Milenio Imhay indagando respecto a intervenciones que sean efectivas para reducir el estigma en población adolescente y joven”, cuenta la investigadora joven de Imhay.

Aparte de su práctica clínica, Francesca Borghero es docente de la Universidad del Desarrollo, donde realiza clases de psicopatología y psiquiatría infanto-adolescente, y asesora el Centro de Atención Psicológica para pasantes de esa institución. Su área de interés es el riesgo suicida y los trastornos del ánimo y, en la actualidad, acaba de finalizar su formación como terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), una terapia basada en la desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, herramienta que ayuda a reducir la intensidad de pensamientos perturbadores derivados de un trauma.

Hacia una investigación inclusiva en salud mental: Equipo Imhay publica manual gratuito de «Habilidades Afirmativas para la Atención de Salud de Jóvenes LGBTQIA+

La falta de herramientas y habilidades que aún persisten en el ámbito de la atención de salud mental en grupos específicos, como jóvenes o población LGBTQ+, junto a la necesidad de generar evidencia nacional y aportar a reducir las inequidades que estos grupos enfrentan, han motivado el trabajo y la carrera científica que ha comenzado a cimentar el investigador joven de Imhay, Dr. Marcelo Crockett. Sus esfuerzos ya han dado resultados, ya que además de haber publicado numerosos artículos sobre el tema, recientemente lanzó un manual destinado a promover una atención de salud respetuosa, sensible y de calidad hacia las personas LGBTQ+.

El Dr. Marcelo Crockett, investigador joven de Imhay, ha enfocado su trabajo científico en en mirar los fenómenos desde una perspectiva de equidad y explorar los factores que inciden en que los resultados en salud mental no se presenten de igual forma en los diversos grupos poblacionales.

Cuando el psicólogo Marcelo Crockett estaba terminando su pregrado en la Universidad de Chile, aprovechó la práctica que realizó en un hospital para elaborar su memoria de pregrado que tituló “Imagen de sí mismos en niños/as con trastorno de déficit de atención e hiperactividad”. Este trabajo se centró en conocer cómo ellos/as se autopercibían, porque “la literatura indicaba que, en general, se describían de forma negativa. Entonces, yo quise darle una mirada desde lo cualitativo a este fenómeno y creo que ese primer acercamiento práctico de hacer investigación cambió mi forma de percibir la ciencia”, recuerda.

De hecho, Marcelo y su profesora Claudia Capella publicaron los resultados en una revista científica, porque esa primera investigación mostró que aquella percepción negativa provenía más bien del entorno educacional. Esta autopercepción se relacionaba con comentarios que escuchaban de “los profesores y los pares, quienes mencionaban que son desordenados, que no ponen atención, etc. Pero en otras áreas no se veían significados negativos, sino más bien un autoconcepto centrado en la acción, en hacer cosas, en moverse, en jugar, en hacer deporte. Fue bien interesante poder desglosar este autoconcepto y verlo desde una mirada distinta”, explica el profesional.

Su interés por la investigación le llevó a cursar un magíster en investigación en psicología aplicada a las ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ahí tuvo la oportunidad de integrarse a un equipo que estaba realizando un estudio longitudinal con niños/as desde que tenían 3 años hasta la etapa escolar, para ver aspectos de salud mental y de desarrollo, tales como habilidades de regulación emocional, cognición social, prácticas parentales y otros.

El manual, desarrollado por Marcelo Crockett, junto a Belén Vargas, Francisco Castro y Valerie Walker, investigadores de postgrado del Núcleo Milenio Imhay, fue creado gracias al financiamiento otorgado por el Programa Estímulo para proyectos académicos de estudiantes de postgrado de la Universidad de Chile del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

“La mayoría de los problemas de salud mental parten en la adolescencia y en la adultez temprana, entonces es una oportunidad única e importante para incidir en que estos problemas no se transformen, por ejemplo, en trastornos de salud mental en etapas posteriores de la vida”, puntualiza.

De vuelta en Chile, decidió avanzar en su carrera y cursó el Doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile. La Dra. Graciela Rojas, investigadora senior del Núcleo Milenio Imhay, en su rol de tutora académica del Doctorado, lo orientó al contacto con la directora del Núcleo, Dra. Vania Martínez, quien lo invitó a integrarse al equipo de Imhay, primero en calidad de investigador doctoral y luego como investigador joven.

Discriminación y barreras

Como investigador, este joven psicólogo se ha interesado en mirar los fenómenos desde una perspectiva de equidad y explorar los factores que inciden en que los resultados en salud mental no se presenten de igual forma en los diversos grupos poblacionales.

Ese foco, sumado a su interés por la salud de niños/as y jóvenes, hizo que el tema de su tesis de doctorado fuese las “Inequidades en Salud Mental según Orientación Sexual e Identidad de Género, Barreras para la Búsqueda de Ayuda y Uso de Servicios en Estudiantes De Educación Superior Universitaria”. Diversos estudios han mostrado alta prevalencia de trastornos mentales en jóvenes que cursan estudios superiores y una gran proporción de ellos/as no accede a atención profesional, sin embargo, en Chile existe menos evidencia sobre qué es lo que ocurre con la población universitaria LGBTQ+ en estos temas.

La investigación del ahora Doctor Marcelo Crockett mostró que efectivamente hay más problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de pánico en jóvenes LGTBQ+ en comparación con sus pares heterosexuales cisgénero; y también mayor co-ocurrencia de trastornos, como depresión y ansiedad generalizada en una misma persona. Además, la investigación del Dr. Crockett exploró cuantitativamente y cualitativamente las barreras que los/as estudiantes LGBTQ+ enfrentan para acceder a la atención de salud mental. Una barrera importante para este grupo fue el miedo a sufrir discriminación por parte de los/as profesionales de salud debido a su orientación sexual o identidad de género. Otras barreras reportadas fueron “el alto costo y la baja disponibilidad de profesionales especializados en temas LGBTQ+, hecho que hace que sea más difícil poder encontrar un/a profesional con conocimiento específico en el área. Y si uno/a lo/a encuentra, generalmente es más costoso”, agrega el investigador joven de Imhay.

Taller y guía orientadora para futuros profesionales

Motivado por estas barreras para acceder a la atención de salud mental, entre el 2023 y 2024 Marcelo Crockett, junto a Belén Vargas, Francisco Castro y Valerie Walker, investigadores de postgrado del Núcleo Milenio Imhay, diseñaron y dictaron el taller “Habilidades Afirmativas para la Atención de Salud de Jóvenes LGBTQIA+”, gracias al financiamiento otorgado por el Programa Estímulo para proyectos académicos de estudiantes de postgrado de la Universidad de Chile del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

El equipo de trabajo capacitó a más de una docena de estudiantes de las facultades de Medicina, Ciencias Sociales, Odontología y Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En las sesiones se les entregaron contenidos asociados a las habilidades afirmativas que “tienen que ver con la sensibilización sobre los problemas relacionados a la salud que enfrenta esta población y con aspectos que son clave como, por ejemplo, usar el nombre social y los pronombres elegidos de las personas, preguntarle a la otra persona cómo quiere que se le llame al inicio de la atención, entre otros aspectos”, dice el Dr. Crockett.

Esta experiencia fue recibida positivamente y sus contenidos, que también fueron revisados por expertos/as y académicas/os con experiencia en docencia y trabajo clínico con jóvenes LGBTQIA+, quedaron plasmados en un Manual para Facilitadores, el que cuenta con la descripción de los contenidos y actividades del taller para que otros/as profesionales o docentes puedan replicarlo, y de esta forma, contribuir a disminuir la brecha de formación en habilidades afirmativas en profesionales de salud.

“La idea es ponerlo a disposición del cuerpo académico, por ejemplo, para complementar los cursos de habilidades clínicas en carreras de la salud o de las ciencias sociales donde se vaya a interactuar con personas LGBTQ+”, indica el líder del proyecto.

El documento se puede descargar de manera gratuita en el siguiente enlace

¿Por qué todos están viendo Intensa-Mente 2? La Ansiedad por “una de las películas más conmovedoras del año”

La cinta de Pixar ya lleva en Chile más de un millón de espectadores en su primera semana y se ha convertido en la película animada más vista de la historia en el país. Las razones del suceso van desde la incorporación de nuevos personajes y una trama transversal, hasta la psicología con que aborda las emociones en la personalidad de Riley, su protagonista, hoy en la pubertad. Sobre este tema fueron entrevistados por La Tercera, diversos especialistas, entre ellos, la psiquiatra y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

La película destaca por el carácter transversal de su público. Adultos, jóvenes, adolescentes y niños han sido encantados por el relato de las emociones.

Intensa-Mente 2 se convirtió en el estreno de película animada más exitoso en la historia de Chile. Durante su primer fin de semana en cartelera -llegó el pasado jueves 13-, la cinta de Pixar atrajo a casi 700.000 espectadores, trepando como el debut más próspero para una película de su género.

Además, Inside Out 2 —su nombre original— se posicionó como el segundo mejor estreno en taquilla de todos los tiempos en el país, solo superada por Avengers: Endgame en 2019. En apenas unos días, vendió más de 120.000 tickets durante el periodo de preventa. ¿Más cifras? Hasta este viernes 21, ya acumulaba 1.383.000 espectadores. Y con las vacaciones de invierno recién comenzando, el suceso sólo puede crecer. Por lo pronto, las funciones subtituladas también han sido un furor, por lo que también hay un público adulto interesado en la entrega.

Esta esperada secuela continúa con la historia de Riley, quien pasó de ser una niña a una adolescente de 13 años, por lo que vive los cambios propios de la pubertad; entre ellos, llegar a la secundaria, conocer nuevas personas y decidir por distintos grupos de amigas.

En medio de estos cambios psicológicos y físicos, nuevas emociones llegarán al cuartel de la mente de la Riley. Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Aburrimiento (Ennui) son los personajes que se integran al equipo liderado por Alegría, y ya conformado por Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado.

Para grandes y chicos

«Los adolescentes están un poco descuidados en el trabajo de las emociones, porque se da por hecho que tienen muchos cambios de humor o que así es la adolescencia», indica a La Tercera la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

Otro de los puntos que explica el éxito arrollador de Intensa-Mente 2 es el carácter transversal de su público. Adultos, jóvenes, adolescentes y niños han sido encantados por el relato de las emociones.

“Supone un regreso creativo triunfal para Pixar, sacando adelante lo que este estudio, en sus mejores momentos, ha hecho mejor que nadie: encontrar el dulce punto que fusiona la mirada de niños y adultos”, escribe Owen Gleiberman de Variety.

“La gracia de las películas de Pixar es que hacen una animación para toda la familia y que se puede leer en distintas capas. Niñas y niños más pequeños van a quedar fascinados con los colores, con el despliegue visual y momentos más básicos de la historia. Nosotros, como adultos, podemos ir descifrando las capas que son más complejas”, comenta Sol Márquez.

“Todos hemos vivido las experiencias de Riley. La magia de esta película es que nos muestra la complejidad de las situaciones que vivimos en la vida cotidiana”, comenta a Culto Karen Guerrero (@liilkaaren), creadora de contenido sobre cine en redes sociales.

“Por un lado, tiene personajes carismáticos, variados y entretenidos, con los que es fácil conectar y, como son coloridos y dinámicos, atraen mucho al público infantil. Pero además, los temas que aborda son delicados y complejos, lo que también se expresa en su argumento y sentido del humor, por lo que también conecta muy bien con el público adulto. Eso sí, es importante resaltar que esta secuela probablemente sea más apreciada por niños y niñas no tan pequeños, ya que tanto su protagonista Riley, como las temáticas que aborda, ya están directamente más ligadas con la adolescencia”, precisa Joel Poblete. Además, agrega que la cinta invita al diálogo y a la reflexión entre distintas generaciones.

Tal como señala Poblete, la protagonista del filme tiene 13 años de edad, es decir, vive los primeros años de la adolescencia. Una etapa en donde la educación sobre las emociones es débil, según Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay.

“Esta película es atractiva para adolescentes que están recién partiendo, de 10 u 11 años, porque las emociones en el mundo adulto están bien habladas, y en los niños más pequeños también, porque se les está enseñando esto desde el jardín infantil. Pero los adolescentes están un poco descuidados en el trabajo de las emociones, porque se da por hecho que tienen muchos cambios de humor o que así es la adolescencia. Por eso mismo, no se ha profundizado en el trabajo con ellos”, explica en conversación con Culto Martínez, quien también es autora del libro Tu Mundo Emocional.

Lee la nota completa, publicada en La Tercera AQUÍ

Autocuidado en la juventud como método de prevención del deterioro cognitivo en la vejez

La Dra. Maryam Farhang, psicóloga iraní e investigadora joven del Núcleo Milenio Imhay, estudia cómo mejorar la calidad de vida de personas mayores, pero su experiencia en metodologías cuantitativas y revisiones sistemáticas está enriqueciendo también proyectos relacionados con salud mental en adolescentes y jóvenes.

“Es fundamental enfocarnos en la prevención de la enfermedad de Alzheimer desde edades tempranas, incluso en la juventud. Existe evidencia que sugiere que la depresión es uno de los factores de riesgo significativos para el deterioro cognitivo en la vejez», señala la investigadora joven de Imhay, Dra. Maryam Farhang.

Maryam Farhang, psicóloga de profesión, es una de las profesionales que está aportando con sus habilidades y competencias de investigación a los proyectos científicos que actualmente se desarrollan en el Núcleo Milenio Imhay. Titulada en la Universidad Islámica Azad de Naein, Irán, obtuvo un magíster en psicología en la Universidad de Pune, India, y luego, un doctorado en la Universidad de Kerala, también de ese país.

Su tesis de doctorado se centró en programas de prevención y promoción de salud mental en estudiantes de colegios. Además, durante su práctica clínica trabajó en centros de rehabilitación para niños/as con autismo. Sin embargo, le interesaba también el tema del envejecimiento y calidad de vida de las personas mayores. Por eso, cuando llegó a nuestro país en 2017, para desarrollar estudios postdoctorales, se enfocó en esta área porque, según cuenta: “entendí que es muy importante debido a que en Chile el envejecimiento de la población está aumentando y es necesario hacer investigación en ese contexto”.

Ya instalada en nuestro país, la Dra. Farhang colaboró con un equipo de la Universidad de Concepción que estaba diseñando una intervención psicosocial para prevenir depresión en adultos mayores; inició un proyecto postdoctoral en la Universidad Católica de Chile sobre el impacto de la intervenciones de mente y cuerpo como el tai chi, yoga, mindfulness y meditación en personas con deterioro cognitivo leve; y en 2019 se adjudicó un proyecto de Fondecyt de ANID titulado “El impacto de una intervención de yoga basada en el mindfulness versus una sesión psicoeducativa para personas con deterioro cognitivo leve”, el cual comenzó a desarrollarlo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, bajo la supervisión de la Dra. Graciela Rojas, investigadora senior de Imhay.

Prevención desde la juventud

Gracias a su vinculación con la Universidad de Chile y con las doctoras Graciela Rojas y Vania Martínez, la psicóloga iraní se incorporó y empezó a participar en proyectos de Imhay en el rol de investigadora joven. Por ejemplo, ha colaborado con el Dr. Álvaro Langer, director alterno de nuestro Núcleo, en sus intervenciones con ‘baños de bosque’ para reducir ansiedad en estudiantes universitarios/as de Valdivia, y en un artículo de investigación respecto de los beneficios de la práctica de mindfulness para quienes están en etapas tempranas de esquizofrenia.

“En la evidencia científica que yo revisé, practicar mindfulness tenía impacto en la reducción de síntomas de ansiedad y de depresión en adolescentes y adultos, y también un impacto positivo en el funcionamiento social. Entonces, ésta es una manera de mejorar la salud mental en general para las personas”, explica la investigadora.

Son justamente estas habilidades -las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y las metodologías cuantitativas- las que caracterizan el trabajo científico de la Dra. Farhang. Eso, y su experiencia en intervenciones para prevención del deterioro en adultos/as mayores, que -según dice- deberían comenzar incluso desde la juventud.

“Es fundamental enfocarnos en la prevención de la enfermedad de Alzheimer desde edades tempranas, incluso en la juventud. Existe evidencia que sugiere que la depresión es uno de los factores de riesgo significativos para el deterioro cognitivo en la vejez. Por lo tanto, iniciar intervenciones preventivas desde la juventud es crucial. Esto permite que los jóvenes aprendan estrategias de autocuidado para preservar su salud mental y desarrollen habilidades que promuevan una mejor calidad de vida a lo largo del tiempo”.

De hecho, en la Universidad de Las Américas, donde es profesora asociada y académica investigadora, está trabajando en un proyecto de vinculación con el medio para desarrollar estrategias de fortalecimiento del autocuidado en estudiantes de las carreras de enfermería y educación parvularia.

Tecnología para estimular y apoyar

Actualmente y en su trabajo con personas mayores, la Dra. Maryam Farhang está desarrollando dos proyectos de investigación. El primero de ellos busca estimular y detener la progresión rápida del deterioro cognitivo leve hacia un Alzheimer, con tratamientos no farmacológicos.

“Estamos en el proceso de reclutamiento y vamos a implementar una intervención durante el mes de junio, donde a personas con discapacidad cognitiva leve se les va a aplicar estimulación magnética transcraneal, y luego se les expondrá a escenarios virtuales donde puedan realizar algunas tareas, como actividades cognitivas y diferentes movimientos”, explica la Dra. Farhang. “La evidencia muestra que la integración de estas tecnologías actualiza los métodos estándar para la rehabilitación del deterioro cognitivo leve para crear un enfoque novedoso que puede mejorar los mecanismos terapéuticos de manera complementaria y promover mejoras cognitivas”.

El segundo estudio, en tanto, desarrollado gracias al financiamiento de un proyecto Fondef-Idea de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la UDLA, busca diseñar un sistema tecnológico para mejorar la autonomía de personas con demencia en actividades básicas de la vida diaria y así, poder disminuir la sobrecarga de sus cuidadores. La herramienta se llama Lectogram y permitirá reconocer imágenes de algunas tareas o acciones y dar instrucciones de audio para ejecutarlas.

“Las personas que normalmente tienen demencia, entran en la cocina y olvidan lo que tienen que hacer, por ejemplo. Pero este sistema, que es como un asistente virtual, puede recordarles y decirles si quieren tomar un té o un café, e indicarles los pasos para prepararlo; o cómo tomar sus medicamentos; o en el baño, cómo preparar la ducha o utilizar el cepillo de dientes. Son actividades básicas de la casa que normalmente los cuidadores principales se encargan de resolver”, comenta.

El objetivo final, según relata la investigadora, es que los/as cuidadores/as alivien su carga de trabajo, y que las personas con demencia puedan ejecutar tareas domésticas de manera independiente.

Investigadora doctoral de Imhay presentó en evento organizado por la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos

Belén Vargas, encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud e integrante del Núcleo Milenio Imhay, llegó hasta la ciudad de Washington para comentar cómo ha sido el proceso de implementación de la guía de recomendaciones para la prevención del suicidio en población adolescente en Chile.

El evento, organizado por la OPS en conjunto con el NIMH, reunió a expertos internacionales en los campos de la salud mental y la prevención del suicidio.

El suicidio es un importante problema de salud pública en la Región de las Américas. Si bien las tasas de mortalidad por suicidio han disminuido a nivel mundial un 36% (entre 2000 y 2019), estas tasas aumentaron en la Región de las Américas un 17% durante el mismo período. También se cree que la tasa general de suicidio en la Región está subestimada debido a la falta de seguimiento y notificación a nivel de población en muchos países.

Es en este contexto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés) organizaron el simposio “Uniendo políticas públicas e investigación para la prevención del suicidio en las Américas”, evento que fue la oportunidad para que los países de la Región y actores relevantes discutieran los avances y las brechas en la investigación del suicidio, las intervenciones basadas en evidencia y cómo fortalecer los vínculos entre la investigación y las políticas públicas para la prevención del suicidio.

En su intervención denominada “Guía de recomendaciones para la prevención del suicidio en establecimientos educaciones: proceso de implementación de una política intersectorial para la prevención del suicidio en población adolescente en Chile”, la psicóloga Belén Vargas, encargada nacional del Programa de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y también investigadora doctoral del Núcleo Milenio Imhay, presentó el trabajo y estrategia desarrollada en nuestro país y que cuenta con un foco en la intersectorialidad, ya que su implementación es llevada a cabo por el Ministerio de salud en colaboración con el Ministerio de Educación.

La profesional comentó que esta estrategia se originó dada las cifras de mortalidad por suicidio registrada en Chile en población joven de 15 a 19 años, donde desde inicios del año 2000 se presentó una tendencia al alza de las muertes por suicidio en este grupo etario, llegando a una cifra de 12,7 muertes de personas jóvenes cada 100 mil habitantes.

Frente a esta realidad y que se convirtió en un llamado de atención para nuestro país, según recuerda la investigadora, a partir del 2008 se comenzaron a implementar iniciativas preventivas regionales y por primera vez, en el año 2011, se incorpora en la Estrategia Nacional de Salud una meta enfocada en la reducción de suicidios adolescentes. Finalmente, el 2013 se formaliza el Programa Nacional de Prevención del Suicidio que incluyó 6 componentes: vigilancia epidemiológica, formación de equipos de salud, sistema de ayuda en crisis, planes regionales intersectoriales, cobertura mediática responsable y prevención en establecimientos educacionales.

“Con los años vimos que trabajar con las comunidades educativas era un gran desafío y que, además, necesitaba una mirada que no fuera la clásica mirada sanitaria, sino que era necesario también establecer un acercamiento diferente, y el año 2015 se conformó un equipo para establecer orientaciones técnicas para que los equipos sanitarios pudiera trabajar en comunidades educativas”, comentó la psicóloga.

Tras esta coordinación, la profesional indicó que en el año 2019 se lanzó esta nueva estrategia. Al respecto la investigadora de Imhay señaló que: “Nosotros elaboramos una guía de recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, que es un set de recomendaciones, es una integración de la síntesis de la evidencia científica, experiencias nacionales e internacionales que ya estaban en curso y además, muy importante, tomó en consideración las características del sistema educativo chileno que, la verdad, cuando nos comparamos con otras experiencias a nivel internacional, tenía particularidades muy propias y que nos exigía entonces desarrollar una estrategia que fuera pertinente, apropiada y posible de implementar en la realidad chilena”.

De acuerdo a la profesional, este modelo de intervención propuesto considera a la escuela en su conjunto con intervenciones que apuntan tanto a los estudiantes, pero también al equipo educativo, a los profesores, al equipo administrativo y también a los padres y apoderados.

Además, indicó que “también propusimos la integración y la articulación de intervenciones tanto universales, selectivas e indicadas. A nivel de prevención universal, el componente que apunta para todas y todos es, en primer lugar, poder promover un clima escolar protector, también poder prevenir problemas en general de salud mental en las escuelas e instalar la educación y la sensibilización en la prevención de suicidio para toda la comunidad educativa”.

Entre los desafíos que aún quedan por sortear, Belén Vargas menciona la necesidad de evaluar los resultados de implementación e identificar las barreras y facilitadores de la instalación de las recomendaciones; evaluar la efectividad de las recomendaciones en la disminución de conductas suicidas y aumento de la búsqueda de ayuda; mantener la articulación intersectorial como parte de la política de Estado; incorporar la participación juvenil en la implementación y nuevos desarrollos; y fortalecer la estrategia a través de la actualización del Programa para la próxima década.

Ve la presentación de la investigadora doctoral de Imhay, Belén Vargas, en el siguiente video:

12 recomendaciones para reducir la tasa de suicidios en Chile

En artículo publicado en el diario La Tercera, se informa del análisis y la presentación de 12 recomendaciones para actualizar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, proceso que estuvo liderado por el académico de la U. San Sebastián e investigador joven de Imhay, Dr. Álvaro Jiménez, y que contó con la participación de investigadores de la U. de Chile, del Instituto Milenio MIDAP, del Núcleo Milenio Imhay y del Departamento de Salud Mental del Minsal.

El Dr. Álvaro Jiménez, académico de la U. San Sebastián e investigador joven del Núcleo Milenio Imhay fue uno de los líderes en el desarrollo del documento que entrega recomendaciones para actualizar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

¿Qué grupos de la población presentan las más altas tasas de suicido en Chile? De acuerdo con estadísticas oficiales, son los adultos mayores, en particular, hombres sobre los 80 años.

El suicidio tiene múltiples causas y no hay una sola explicación. Álvaro Jiménez, psicólogo y académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián (USS) e investigador joven del Núcleo Milenio Imhay, comenta que una gran parte de las muertes por suicidio están asociadas a cuadros de depresión y ocurren en los hogares, principalmente cuando las personas están solas.

En el país se han ido tomando medidas para hacer frente a esta situación. En octubre de 2013 se publicó el Programa Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS), coordinado por el Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsal), y que se convirtió en un hito relevante al posicionar a Chile como uno de los pocos países en América Latina que cuenta con una estrategia nacional específica que apunta a la reducción de la mortalidad por suicidio.

El programa nacional fue una respuesta a un aumento significativo en las tasas de suicidio entre 2000 y 2010, alcanzando un peak en 2008 con casi 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Luego, entre la década de 2010 y 2019, se observó una reducción significativa en las tasas de suicidio en Chile, e incluso una reducción mayor durante los primeros años de pandemia (2020 y 2021), según un estudio en el que participó Jiménez.

El académico USS, que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar el fenómeno, reconoce que una década de ejecución del programa era tiempo suficiente para hacer una evaluación, tanto de su impacto como de las principales barreras para su implementación.

“Cada cierto tiempo, el Ministerio de Salud fija metas sanitarias para la década; es decir, se establecen prioridades de las políticas y programas de salud. Durante los últimos años, la reducción de la mortalidad por suicidio en adolescentes fue una de ellas”, señala Álvaro Jiménez.

El docente, en conjunto a investigadores de la Universidad de Chile, del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) y de Departamento de Salud Mental del Minsal, iniciaron en 2023 un proceso participativo para identificar áreas de mejora del programa, el cual incluyó diálogos territoriales con más de 550 personas pertenecientes a más de 200 organizaciones en todo Chile. En las distintas mesas de conversación participaron profesionales de la atención primaria de salud, del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), de hospitales, de escuelas y distintos sectores del Estado, así como representantes del mundo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención del suicidio.

Tras este trabajo, los investigadores realizaron una síntesis de la discusión, complementando con evidencia internacional y los antecedentes de distintos indicadores del programa que se fueron acumulando a lo largo de estos 10 años de implementación. Dicha evidencia se sintetizó en un “Policy Brief”, un documento para orientar el diseño de políticas públicas que fue presentado en abril al Ministerio de Salud como un hito intermedio del proceso de actualización del programa.

12 recomendaciones para reducir los suicidios en Chile

Los expertos plantean 12 recomendaciones que buscan actualizar el programa con un horizonte de una década.

1. Reforzar la colaboración intersectorial y adecuar la gobernanza del programa: adecuar la gobernanza del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, estableciendo un organismo coordinador desde nivel central hasta regional; monitorear la implementación del programa y generar indicadores para evaluar la efectividad de sus componentes, además de fomentar la participación del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

2. Mejorar la capacidad de recolección, monitoreo y acceso de los datos: fortalecer el sistema de vigilancia de la conducta suicida con el fin de mejorar la capacidad de recolección, monitoreo y análisis de datos sobre lesiones autoinfligidas intencionalmente y muertes por suicidio, identificar poblaciones en mayor riesgo y adaptar las intervenciones preventivas de manera eficaz.

3. Fortalecer las acciones de prevención en entornos comunitarios: desarrollar o adaptar estrategias para la capacitación de actores clave y gatekeepers (persona que no es profesional, pero que está capacitada para atender a una persona en crisis de salud mental) en distintos contextos institucionales y psicosociales, focalizando en entornos educativos y en contextos con alta incidencia de conductas suicidas. Por ejemplo, capacitar a personal que trabaja con grupos con alto riesgo psicosocial o incidencia de conductas suicidas, como los servicios de urgencia, policías, bomberos y personal de ambulancias, el personal de residencias para adolescentes y personas mayores, Gendarmería y Servicio de Justicia Juvenil.

4. Reducir el acceso a medios letales y monitorear puntos críticos con mayor incidencia de suicidios: los consejos van desde intervenir puntos críticos como lugares públicos, como el Metro de Santiago, el Morro de Arica o centros comerciales, para luego monitorear esos puntos de mayor incidencia de suicidio. Además, se debe restringir el acceso a medios letales como armas de fuego o sustancias tóxicas a las que algunos acceden de manera ilegal.

5. Cobertura mediática responsable: se apunta a mejorar la forma en que los medios de comunicación cubren los suicidios, evitando el sensacionalismo. “Cuando la prensa chilena cubre las muertes por suicidio, sobre todo cuando son personas famosas, vemos que no cumplen con los estándares internacionales de la OMS. Los incentivos están puestos en relatos del suicidio que generan más clicks”, sostiene Jiménez, argumentando que existe un efecto de contagio social de la conducta suicida.

6. Implementar campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales: diseñar campañas multiplataforma (radio, televisión, periódicos, redes sociales) en conjunto con usuarios, adaptando mensajes según género y edad, para sensibilizar sobre la prevención del suicidio, reducción del estigma, identificación de señales de alerta y promoción de la búsqueda de ayuda.

7. Fortalecer las líneas de ayuda en crisis: en 2016, el Ministerio de Salud creó la línea Salud Responde, una línea telefónica de ayuda para distintos problemas de salud que pueden presentar la población, como consulta de la localización de centros de salud, reconocimientos de síntomas de una enfermedad y, entre ellos, también cubre la contención a personas que podrían presentar una crisis suicida. Dicha herramienta se especializó como servicio particular a partir del 2023 con la línea de prevención del suicidio *4141. “No son muchos los países en el mundo que tienen una línea como ésta. Esta plataforma cuenta con profesionales entrenados en la detección del riesgo suicida, en la contención y en la derivación a servicios de salud”, detalla el investigador USS, subrayando que en promedio esta línea telefónica recibe más de mil llamadas mensualmente. En este caso, las recomendaciones tienen que ver con cómo fortalecer los sistemas de ayuda en crisis, lo que incluye también servicios de chat en línea para población juvenil.

8. Mejorar el sistema de continuidad de cuidados para personas en riesgo de suicidio: se refiere al flujo de atención a personas en riesgo de suicidio, entre el contacto con servicios de salud y el acceso a tratamiento y seguimiento, mediante una mejor coordinación y articulación entre la intervención en crisis, los servicios de urgencia, hospitalarios y ambulatorios, así como con las diversas organizaciones de la sociedad civil que participan en la prevención del suicidio. Por ejemplo, se plantea reforzar la obligatoriedad del sistema de notificación de intentos de suicidio para una identificación y acción temprana de seguimiento a las personas post alta.

9. Estrategias y acciones de postvención (después de la muerte por suicidio): implementar estrategias para apoyar a las personas, familias y comunidades afectadas por suicidios de un ser querido. Actualmente, el programa pone mayor énfasis en la prevención, pero no ha desarrollado lo suficiente estrategias de postvención, es decir, qué ocurre después de una muerte por suicidio. Jiménez manifiesta que “el impacto que tiene un suicidio en las personas, en las familias, en las comunidades e instituciones, como las escuelas, los lugares de trabajo, es significativo, con efectos sobre la salud mental a nivel individual y colectivo que pueden ser profundos y prolongados”. En Chile se requieren más espacios de contención y acompañamiento para las personas o comunidades expuestas a una muerte por suicidio. “Luego de una muerte por suicidio, aumenta el riesgo de nuevos comportamientos suicidas. En ese momento, es relevante identificar a personas que estén potencialmente en riesgo. La postvención es también una forma de prevención”, considera Jiménez.

10. Ajustar contenidos y focalizar acciones en grupos específicos: priorizar grupos de alto riesgo, como hombres en edad laboral, adultos mayores, y personas de la diversidad sexo-genérica. “El programa actual entiende el riesgo suicida de manera más o menos homogénea en la población. Sin embargo, sabemos que hay grupos que presentan mayor riesgo”, dice el experto USS frente a los grupos antes mencionados. El psicólogo también considera a dos poblaciones particularmente críticas: aquellas que están en situación carcelaria y los niños, niñas, adolescentes bajo cuidado del Estado, como aquellos en hogares de Mejor Niñez (ex Sename).

11. Aumentar el presupuesto del programa: el equipo a cargo del “Policy Brief” estimó que el programa necesita al menos siete veces más recursos para cumplir con sus objetivos. “Si no se tienen los recursos para ejecutar el programa de manera correcta, no se van a lograr todos los objetivos esperados, y es lo que probablemente está ocurriendo hoy con el programa”, señala Jiménez, dando cuenta que opera con escasos recursos humanos, particularmente en regiones.

12. Colaboración con la investigación en suicidalidad: el documento hace un llamado a integrar los hallazgos de investigaciones locales e internacionales en la política pública. En Chile existen distintos equipos de investigación que trabajan en torno a comportamientos suicidas y su prevención. El académico cree necesario establecer un diálogo más fluido entre el conocimiento producido por distintas universidades u organizaciones y el programa que hoy coordina el Ministerio de Salud.

Descarga el documento completo Recomendaciones para la Actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio en este link.

Lee el artículo publicado en el diario La Tercera AQUÍ

Si tienes ideas suicidas o crees que estás enfrentando una crisis de salud mental, puedes pedir ayuda a profesionales especialmente capacitados en las siguientes líneas de asistencia gratuita:

-Llama a la Línea Prevención del Suicidio al *4141. Es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día.

-Chat para jóvenes “Hablemos de todo” del INJUV en hablemosdetodo.injuv.gob.cl

-Si te identificas con la comunidad LGBT+, Fundación Todo Mejora cuenta con canales de ayuda especializados en www.todomejora.org

Hablemos de Chile: Ansiedad, sus síntomas y tratamientos

En un nuevo capítulo del programa “Hablemos de Chile”, producido por Media UC y emitido en canal 13c, la conversación se centró en cómo abordar la ansiedad. Para ello, la periodista Lucía López conversó con los investigadores del Núcleo Milenio Imhay, Dra. Vania Martínez y Dr. Jorge Gaete.

¿Qué es la ansiedad?

Para la Dra. Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora de Imhay: «es en forma natural o normal, una emoción que todos tenemos frente a ciertas situaciones y que nos ayudan a prepararnos para enfrentar eso. Por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo, tengo una prueba importante o tengo una carrera, es probable que yo sienta ansiedad. ´Siento nervios dice la gente o me siento con nerviosismo o los nervios de punta´, y eso (una ansiedad normal) me va a ayudar a prepararme para eso».

Durante el programa, la investigadora señaló que actualmente la gente está tomando más conciencia de los problemas de salud mental. «Además, hemos visto que está aumentando la ansiedad problemática en ciertos grupos especialmente de adolescentes y jóvenes. En Chile, nosotros no tenemos estudios tan continuos en el tiempo que nos indiquen lo que está ocurriendo. Sin embargo, nosotros en el Núcleo Milenio Imhay hemos hecho investigación en estudiantes en la universidad y hemos visto cómo a partir de la pandemia efectivamente hay altos síntomas de ansiedad. Lo vimos desde 2020 al 2023; en el 2024 tenemos datos preliminares y esto se ha estancado y probablemente estamos volviendo a niveles anteriores que teníamos la pandemia, pero en el mundo se ha descrito que el grupo de adolescentes y jóvenes es un grupo que particularmente está afectado por síntomas de ansiedad».

¿Cómo identificar la ansiedad problemática?

El Dr. Jorge Gaete, psiquiatra, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes e investigador principal de Imhay, señaló que «hay algunas condiciones que nos ayudan a poder diferenciar, por ejemplo, si aparecen estos síntomas de ansiedad en un momento en el cual no hay un estímulo amenazante o aparecen de la nada, por ejemplo. Uno podría decir que algo está sucediendo ahí, que nuestro sistema de respuesta está activado cuando no debiera estar, porque la ansiedad es una respuesta importante para prepararnos frente a una situación amenazante».

«Cuando los síntomas de ansiedad frente a una amenaza se extienden más allá de la presencia de ese estímulo, a nosotros también nos llama la atención. ¿Por qué tanto tiempo se siente ansiosa cuando ya pasó este evento en particular? También, cuando la intensidad es muy alta, a veces la ansiedad de alguna forma nos afecta, de tal forma que nos impide hacer algo, nos impide hacer aquello que estábamos haciendo, es porque la ansiedad es muy alta», agregó.

Revisa el capítulo completo a continuación:

Brecha de género en salud mental: Mujeres chilenas enfrentan una mayor prevalencia de síntomas depresivos

En Chile, aunque las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, enfrentan una mayor prevalencia de síntomas depresivos a lo largo de su vida. Un estudio de la Universidad San Sebastián y otros centros de investigación, entre ellos, el Núcleo Milenio Imhay, revela cómo las desigualdades estructurales y sociales exacerban esta brecha en la salud mental, subrayando la necesidad de políticas públicas con enfoque de género para abordar esta disparidad.

En Chile, según la OCDE, la esperanza de vida al nacer es de 83 años para las mujeres, y 78 años para los hombres; no obstante, las condiciones en que se desarrollan sus vidas difieren en varios aspectos. Uno de ellos es la salud mental. Un reciente estudio publicado en la revista Global Mental Health (Cambridge, Inglaterra), revela que aunque las mujeres chilenas suelen vivir más, también es más probable que experimenten síntomas depresivos durante una mayor parte de su vida en comparación a los hombres.

El estudio, que analizó datos de las Encuestas Nacionales de Salud de 2003, 2010 y 2016, encontró que la brecha de género en la esperanza de vida libre de síntomas de depresión es considerable y persistente. Las mujeres chilenas, en todas las edades evaluadas, enfrentan una mayor prevalencia de síntomas depresivos, tendencia que se mantiene consistente a lo largo del tiempo, con una diferencia en la proporción de años de vida con síntomas depresivos que alcanza o supera los 10 puntos porcentuales en casi todos los grupos etarios y períodos estudiados.

La investigación fue realizada por investigadoras de la Universidad San Sebastián, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) y Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), a través de su investigadora joven, Francesca Borghero.

Ahondando en los datos, el equipo analizó además la interacción del género con otras dimensiones sociales que podrían exacerbar las diferencias. “Observamos que tener un menor nivel educativo y el desempleo aumentan la probabilidad de síntomas depresivos entre hombres y mujeres, pero el efecto era mayor y más persistente entre las mujeres”, comenta la Dra. Ximena Moreno, académica de la Facultad de Psicología y Humanidades USS y primera autora del artículo.

Lo anterior es una muestra de cómo las desigualdades estructurales impactan la salud mental de la población, de manera diferenciada. “Los resultados de nuestra investigación apoyan la importancia de adoptar un enfoque de género en las políticas públicas para abordar eficazmente la disparidad que experimentan las mujeres en la esperanza de vida libre de síntomas depresivos”, agrega la Dra. María José Monsalves, académica del Departamento Nacional de Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencia USS.

En concreto, las autoras recomiendan actualizar las directrices del programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) de Chile relacionado a salud mental, considerando la perspectiva de género para mejorar tanto el acceso, como la relevancia y la efectividad de los tratamientos para la depresión. “Las políticas públicas, por su parte, debieran tener el objetivo final de abordar la complejidad de dimensiones que se intersectan con el género y afectan la salud mental de las personas”, comenta la Dra. Paula Dagnino, académica de la Facultad de Psicología y Humanidades.

Impacto social y desafíos en salud mental

La Organización Mundial de la Salud señala que la depresión es la principal causa de años perdidos por discapacidad (AVAD) para las mujeres en Chile. Sin embargo, y aunque no figura entre las principales causas de AVAD para los hombres, la depresión sigue siendo el trastorno mental más común y tiene un impacto considerable en la calidad de vida de las personas afectadas.

Si bien tienen una mayor esperanza de vida, las mujeres en Chile tienen menor acceso a la educación y al empleo a tiempo completo, tienden a realizar trabajos de cuidado no remunerados y sufren mayor violencia de pareja: condiciones que no solo perjudican su bienestar, sino que también limitan su potencial de vida libre de enfermedades mentales. No obstante, la Dra. Ximena Moreno recalca que “a pesar de tener una mayor expectativa de vida libre de síntomas de depresión, los hombres son menos propensos a buscar consulta o tratamiento para sus síntomas, en parte debido a las normas culturales y la estigmatización asociada con admitir problemas de salud mental”.

Este es el primer estudio en Chile que aborda la brecha de género en la esperanza de vida libre de síntomas depresivos. Junto con la necesidad de ahondar en esta problemática, este trabajo resalta la necesidad de políticas públicas que consideren la intersección de género con otras dimensiones estructurales. En ese sentido, la Dra. María José Monsalves concluye también que “es crucial desarrollar enfoques de políticas de salud mental que aumenten el acceso a los tratamientos entre los hombres, para abordar eficazmente las necesidades de todas las personas”.

Fuente: María José Marconi J., Vicerrectoría de Investigación y Doctorados USS

Ve la nota publicada por El Mercurio, AQUÍ