¿Cómo abordar los casos y clima de violencia con niños y niñas?

Frente a síntomas de inseguridad manifestados por niños y niñas, el investigador de Imhay, Dr. Juan Pablo del Río recomienda que “hay que atreverse a hablar con los hijos de las emociones».

Según Ipsos, Chile está en el primer lugar de los países a los que más preocupación le causa el crimen. Sobre este tema fue consultado el Dr. Juan Pablo del Río, investigador de Imhay, quien indica que “cualquier elemento que cambie un poco la rutina puede ser algo estresante para los niños y niñas”.

La más reciente encuesta Ipsos reveló que Chile está en el primer lugar de los países a los que más preocupación le causa el crimen y la violencia. Estos temas, sin duda, preocupan a los adultos, especialmente por la sobreexposición a este tipo de noticias, pero ¿qué pasa cuando las niñas y niños se enfrentan a este tipo de informaciones o captan la intranquilidad de los adultos?

La psicóloga Marcela Cuevas, docente del Diplomado en Psicoterapia Sistémico Narrativa Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile, explica que “los niños y las niñas, desde siempre, desde bebé, son sensibles a su entorno, son sensibles a su ambiente, captan todo. O sea, si hay una experiencia de miedo, de violencia, alguna experiencia traumática que han vivido en sus hogares, en sus familias, sus papás, sus mamás sus hermanos, ellos desde muy pequeñitos captan como la sensación del miedo, la sensación del terror”.

“Yo atiendo pacientes que temen por la vida de sus madres y sus padres, y muchas veces tienen sintomatología de miedo por ese temor a que les pase algo a ellos, a su familia. Entonces, es algo que sin duda les afecta mucho y lo perciben todo el tiempo”, detalla la también coordinadora del equipo Infanto-Juvenil del Centro de Psicología Aplicada (CAPS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Afirma, además, que “por más que los adultos quieran evitárselo a los hijos e hijas, ellos lo perciben todo el tiempo, en el ambiente. Entonces, es inevitable que ellos estén en contacto con esa realidad. Muchas veces los adultos piensan que hablando bajito están evitándole estar en contacto con esa experiencia, pero ellos están todo el tiempo atentos, con la oreja parada escuchando, porque es una realidad muy sensible, una realidad que le genera miedo, que le genera inseguridad”.

En caso de tener que enfrentarse a una situación compleja, como lo ocurrido hace unas semanas por la suspensión de clases debido a un funeral de alto riesgo, la especialista recomienda “hacer el esfuerzo por explicarles en un lenguaje más ad hoc a un niño y a una niña. No tienen que omitir la información o transformarla en un tabú, ni tampoco tienen que dar sobre información, cosas que los niños no puedan manejar, asumiendo que pueden entender más de lo que en realidad pueden entender. Entonces, no hay que darles tanta información ni tanto detalle, hay que darle información de un modo que un niño de distintas edades pueda ir elaborando, entendiendo, de manera que le genere tranquilidad, que le dé calma, que le dé seguridad, por más inseguro que es, en el fondo, el evento”.

“Lo más importante es que se sientan seguros”

El psiquiatra infantil e investigador del Núcleo Milenio Imhay , Juan Pablo del Río, asegura que “cualquier elemento que cambie un poco la rutina, la normalidad de las cosas, puede ser algo estresante para los niños y niñas, especialmente elementos que se asocian a violencia o a factores que pueden desencadenar miedo en ellos, son más estresantes aún”. La primera duda que le puede surgir al niño, agrega, es si está seguro, «y eso yo diría que es el primer factor más importante, cómo damos la posibilidad de que los niños y las niñas se sientan seguros. Ahí el rol que pueden jugar los cuidadores, los profesores, es fundamental, de asegurar que ellos se sientan en un entorno protegido”.

El doctor Del Río plantea que en niños mayores de 10 años es más fácil la manifestación de las emociones por el manejo de lenguaje que existe, pero en niños de 5 o 6 años, “el lenguaje se está desarrollando fuertemente, pero todavía no está todo el vocabulario que se necesita. Entonces, la expresión de la emoción va a ser muy distinta y también sabemos que las crisis de pánico, como las conocemos los adultos, estos síntomas respiratorios, esta sensación de muerte inminente, esta agitación, tampoco la vamos a ver en los más chiquititos bajo 10 a 12 años”.

En estos casos, asegura el especialista, “una de las primeras cosas que se ven es lo que se llama conducta regresiva, o sea que niños y niñas que ya hayan alcanzado ciertos hitos del desarrollo vuelvan hacia atrás. Dentro de las más clásicas, están chicos que ya estaban durmiendo solos en su pieza, que se habían cambiado de cama, pero expresan en el deseo de volver a dormir con los papás”.

Si estos episodios que aumentan la angustia y el estrés ocurren en los colegios, “otra posibilidad es también que empiecen a expresar miedo a ir al colegio, justamente, o al retomar la rutina, y podría llegar al extremo de lo que se llama una fobia escolar, que es que el chico sencillamente no quiera ir al colegio porque no se siente seguro, aunque no lo exprese. Él puede decir que no quiere ir al colegio ‘porque me duele la guatita’ o ‘no quiero ir al colegio porque me duele la cabeza’, sin embargo, esas pueden ser señales de que se siente inseguro, de que está preocupado, solo que no tienen lenguaje como tal”. Lo otro que puede ocurrir, añade, «y que podrían estar dentro de las conductas regresivas, es que haya enuresis, que se orinen en la noche o que se orinen durante el día”.

El investigador del Núcleo Milenio Imhay detalla que estos síntomas de inseguridad también pueden repetirse en un menor que, por ejemplo, sufre bullying en el colegio, y agrega que también pueden mostrar irritabilidad, volverse más reactivos ante algunas situaciones.

Del Río recomienda que “hay que atreverse a hablar con los hijos de las emociones. Muchas veces nos preguntan cómo le explico a mi hijo lo que está pasando sin tampoco sobre reaccionar, y ahí es clave hablar de las emociones y también que los papás y las mamás se atrevan a decirlo: ‘¿sabes qué? estos ruidos a mí también me asustan, pero aquí en la casa vamos a estar bien’. En el fondo, yo me atrevo a abrir mi emoción y después, inmediatamente, doy un mensaje reafirmador”.

Aclara, por último, que “en la consulta al especialista no necesariamente le van a dar un remedio, sino más bien tener la idea de que puede ser algo de precaución o para que otro me ayude a observar ante la duda. ¿Cuándo uno sí debiese consultar, de todas maneras? Lo que nosotros llamamos el criterio de funcionalidad, cuando la persona deja de vivir su día a día pese a las medidas que el adulto tome”.

Fuente: Ma. Fca. Maldonado Wilson, prensa Uchile.

[PRENSA] La estigmatización de la salud mental en América Latina

Hablar sobre enfermedades mentales suele todavía ser para muchos un tabú . Aunque hay avances en América Latina, todavía es un tema del que vale la pena hablar. ¿Cómo se pueden combatir estos estereotipos? Sobre este tema fue entrevistada por Deutsche Welle Español la Dra. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay.

“Cuando hablamos de estigma en el tema de salud mental, hablamos de prejuicios o estereotipos que existen, y que muchas veces están basados en creencias erróneas acerca de la salud mental”, señala la directora de Imhay en el medio alemán.

El aumento de suicidios en América Latina muestra que aún es necesario hablar sobre la salud mental. La psiquiatra y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) de Chile, Dra. Vania Martínez, afirma que “gran parte de las muertes por suicidio tienen una relación con problemas de salud mental, aunque no es el único factor que influye”.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la depresión, la ansiedad y los trastornos del dolor son las tres enfermedades más comunes en América Latina y el Caribe. Pero hay otras afectaciones mentales que son importantes, como el consumo de sustancias peligrosas: “Es el verdadero cáncer de la salud mental en América Latina”, dice el Dr. Juan Eduardo Tesone, médico psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). De igual importancia son los trastornos bipolares, alimenticios, de conducta y, en sí, todas las enfermedades mentales.

Para nadie es un secreto que hablar sobre la salud mental sigue siendo para muchos un tabú. Pero ¿por qué y qué podemos hacer para dejar de pensar que los trastornos mentales son sólo cosa de “locos”?

Las barreras del estigma

“Cuando hablamos de estigma en el tema de salud mental, hablamos de prejuicios o estereotipos que existen, y que muchas veces están basados en creencias erróneas acerca de la salud mental”, afirma la directora del Imhay. Por ejemplo, en la sociedad se tiende a creer que las personas que sufren de alguna enfermedad mental son débiles y que sólo necesitan fuerza de voluntad para salir adelante. O que las personas con alguna afección mental están “locas”.

Es así como se crean barreras para su prevención, sobre todo por falta de información y educación: «La gente le tiene muchísimo temor a la enfermedad mental, entre otras cosas por desconocimiento», afirma a DW la directora del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), la Dra. Marcela Alzate. La enfermedad genera vergüenza a la hora buscar a un psicólogo y por medio del estigma “se rechaza a los pacientes con enfermedad mental, se rechazan los síntomas mentales y se rechaza el equipo de salud», añade la Dra. Alzate. Esto genera exclusión y discriminación.

Como consecuencia, las personas tratan “de solucionar el problema por su propia cuenta”, dice la investigadora Martínez a DW. Pero es importante saber “que una problemática psíquica es una problemática que cualquier persona puede tener en algún momento de su vida y que es bueno pedir una ayuda y poder verbalizar lo que le está ocurriendo, que no es algo que le sea vergonzante, ni que se exija que el sujeto lo resuelva sólo”, afirma el psiquiatra argentino Dr. Tesone.

El machismo influye

El estigma alrededor de la salud mental se da en todo el mundo y «es un fenómeno que no se puede explicar claramente, ni es propio de una cultura», dice la Dra. Alzate, psiquiatra de la ACP.

Sin embargo, la Dra. Martínez resalta que el factor del machismo “puede ser también algo relevante, porque efectivamente eso también se da en todo el mundo, pero particularmente en América Latina”. Según la investigadora chilena, el machismo ha creado estereotipos como “los hombres no lloran” y así se ha dejado poco espacio para que los hombres expresen sus emociones. En el caso de las mujeres, cuando presentan un problema de salud mental, simplemente se afirma que “está con la regla, que son las hormonas, que son muy emocionales”. Todos estos estereotipos avivan los estigmas alrededor de las enfermedades mentales.

Se evidencian algunas mejoras

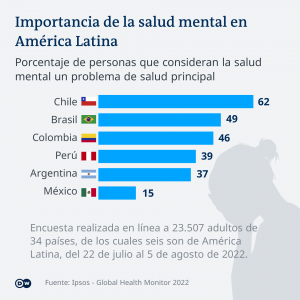

Un monitoreo sobre la salud global 2022 de Ipsos reveló que en los países latinoamericanos hay diferencias significativas sobre la preocupación en cuanto a salud mental. En Chile, por ejemplo, 62% de los encuestados consideran las enfermedades mentales como un problema de salud principal, mientras que en México sólo un 15%. Aunque los porcentajes se muestren todavía insuficientes, la encuesta mostró un aumento global de cinco puntos porcentuales entre el 2021 y 2022, incluidos los países latinoamericanos.

El aumento lo evidencian también los expertos: El Dr. Tesone afirma que en Argentina se ha normalizado más el ir a visitar al psicólogo, porque la salud mental ha dejado de ser algo íntimo. En Chile “se ve que la generación de las personas más jóvenes está más disponible para hablar del tema de salud mental», dice la Dra. Martínez. Y según la Dra. Alzate, en Colombia también se han hecho campañas para combatir el estigma, como “hablemos de salud mental”. Todo esto muestra que los países de la región están cada vez más dispuestos a hablar sobre el tema.

La inclusión como parte de la solución

Para seguir combatiendo el estigma es necesario que las personas con enfermedades mentales sean incluidas en todos los aspectos: «Por ejemplo, empleadores que puedan atender personas, que puedan tener contratadas personas que tengan alguna forma de enfermedad mental, incluir a los pacientes con enfermedad mental dentro de las familias e incluirlos en los grupos de compañeros del colegio» afirma la directora del Comité Científico ACP.

El Dr. Juan Tesone, de la Universidad de Buenos Aires, afirma también que la educación sanitaria requiere de “políticas públicas de inclusión”, sobre todo en los colegios: “A veces las depresiones se pueden manifestar como un enojo, como desgano o falta de voluntad, y si desde la primaria se les enseña a los chicos a calificar sus emociones, creo que todo puede ser un beneficio para los niños y para cuando sean adultos”.

“Las palabras importan”

El estigma puede ser combatido cambiando la narrativa en torno a las enfermedades mentales. Por ejemplo, los expertos concuerdan en que muchas palabras referentes a trastornos mentales se utilizan como insulto, como: “Deje de ser esquizofrénico”. Aquí juegan los medios de comunicación también un papel importante ya que a veces estigmatizan la salud mental en sus titulares. Por ejemplo: “Vivimos en un país bipolar”. Por eso, la dra. Martínez recomienda que los medios de comunicación, y sobre todo las redes sociales, sean ocupados con narrativas más positivas. Es así como la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), con el respaldo de especialistas latinoamericanos, creó una guía «Las palabras importan» para ayudar a que los medios y las personas sepan de qué manera comunicar los temas de salud mental.

Fuente: Nicole Duarte, DW español

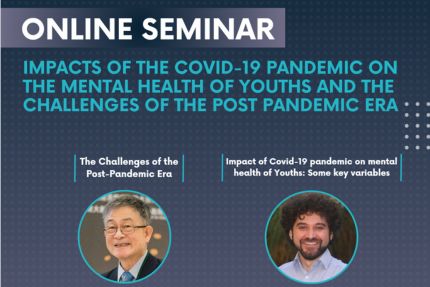

Imhay y el Centro para la Salud Global de la Universidad Estatal de Oregon organizan seminario sobre salud mental de jóvenes y los desafíos en la era postpandemia

En esta actividad se revisarán los efectos de la pandemia en el bienestar de la juventud y cuáles son los retos actuales que enfrenta el sistema de salud ante el término de esta emergencia sanitaria que impactó el mundo.

La pandemia por COVID-19 causó masivos y múltiples daños en diversas dimensiones de la salud humana, incluida la salud mental, la sociedad y la economía. Para analizar estos efectos, es que el Núcleo Milenio Imhay junto al Centro para la Salud Global de la Universidad Estatal de Oregon han querido unir y compartir sus experiencias de investigación para analizar cuáles son los desafíos que se deben abordar ahora que la OMS ha declarado el fin de la pandemia.

Un grupo de edad que ha sido particularmente afectado en su salud mental producto de la pandemia es el de los jóvenes. Por ello, en este seminario se repasarán algunos de los principales efectos del COVID-19 en la salud mental de esta población, y se discutirán los factores asociados al aumento de los problemas de salud mental y algunas estrategias de afrontamiento efectivas.

Por otro lado, se examinará críticamente el papel del sistema de salud en el control de la pandemia y en la era posterior a ella. En este sentido, para fortalecer el sistema de salud, se aplicará el principio y el marco de propiedad comunitaria y cómo este principio puede ayudar a que estos sean más resilientes, innovadores y adaptables para reparar los múltiples daños causados por la emergencia sanitaria y enfrentar de mejor manera los desafíos mundiales postpandemia.

LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN IDIOMA INGLÉS

PRESENTAN:

«The Challenges of the Post-Pandemic Era»

Chunhuei Chi

Director del Center for Global Health

Profesor de salud global y profesor de gestión y políticas de salud

Oregon State University

«Impact of Covid-19 pandemic on mental health of Youths: Some key variables»

Álvaro I. Langer

Profesor asociado de la Facultad de Psicología y Humanidades

Universidad San Sebastián de Chile

Director alterno de Imhay

PARA ASISTIR AL SEMINARIO

Dra. Marta Silva, investigadora Imhay: “Los adultos trabajamos la autoestima de los niños y adolescentes. Hay que tenerlo presente”

La académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora principal del Núcleo Milenio Imhay, acaba de lanzar, en la ciudad de Valdivia, un libro que relata la historia de mujeres indígenas chilenas que se dedicaron a la ciencia, y en quienes el rol de sus familias y profesores jugaron un papel fundamental para desarrollar sus carreras científicas.

Las historias expuestas en el libro se inspiraron a partir de una investigación liderada por la Dra. Marta Silva, quien, en el año 2017, entrevistó a un grupo de jóvenes científicas indígenas para un estudio que diera cuenta de sus trayectorias académicas en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemática.

El pasado viernes 05 de mayo fue presentado oficialmente en la región de Los Ríos el libro “¿Puedo ser científica? Mujeres indígenas estudiando ciencias”, escrito por las autoras Marta Silva, doctora en educación, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile e investigadora principal de Imhay, y Paulina Sanzana, profesora de lenguaje e investigadora de postgrado de nuestro Núcleo Milenio.

La obra de divulgación recoge la experiencia inicial de la Dra. Silva, quien en el año 2017 entrevistó a un grupo de jóvenes científicas indígenas para una investigación que diera cuenta de sus trayectorias académicas en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemática.

“Yo siempre he tenido la inquietud de que los resultados de las investigaciones, que muchas veces pueden contener datos muy técnicos, sean publicados en formato de libros de cuentos, es decir, traducirlos en historias accesibles a cualquier público”, relata la Dra. Silva. “En este caso, con Paulina nos enfocamos en adolescentes, pensando en el segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media”.

A través de seis personajes ficticios, pero basados en las entrevistas originales de aquella investigación, las autoras se propusieron contar cómo los ambientes en que se desenvolvían las estudiantes, sus circunstancias, y sobre todo sus familias y profesores fueron moldeando el espíritu de curiosidad ante esta vocación que las jóvenes empezaban a descubrir. Todo esto, en un ambiente inmerso culturalmente en las tradiciones mapuche, aymara y rapanui, y en donde esa cosmovisión iba a la par con su despertar científico.

“Logramos extraer el espíritu de todas estas narraciones, estas historias de aprendizaje de la vida de otras personas, de cómo fueron creciendo y sintiéndose seguras en el mundo, en una actividad que les daba plenitud”, explica la investigadora de Imhay.

El entorno protector y motivador

“En ciencias sociales, hay una tendencia a investigar desde el déficit, pero a mí me gusta conocer las historias bonitas de por qué uno llega a ser quien es. En este libro se refleja el proverbio africano “it takes a village”, el cual transmite el mensaje de que se necesita mucha gente para proporcionar un entorno seguro y saludable para los niños y adolescentes, proverbio que posteriormente Hillary Clinton utilizó para nombrar su libro que aborda esta misma temática. También se refleja otra publicación llamada “Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad”, del investigador Lave Wenger, quien apela a que criar a un niño o a un adolescente involucra a toda la comunidad. Es lo mismo que vi en la investigación y en nuestro libro: los factores protectores son cosas de sentido común, aunque en la práctica no sean tan comunes”, explica la Dra. Marta Silva.

Y agrega que “en el grupo que participó de la investigación, el tema de la familia era muy importante, también el amor, el sentirse protegidas y el sentir que creían en ellas. Asimismo, el colegio y los profesores eran fundamentales. En general, uno no le toma mucha importancia a ello hasta que después ve en estos relatos cómo un profesor que vio que una de estas estudiantes era talentosa, que tenía curiosidad y quería saber más, le daba más tareas y la desafiaba más, entonces, los profesores creían en sus capacidades. Esos son factores protectores de sentido común: el amor, la dedicación hacia el niño o adolescente y el estímulo temprano”.

Por su parte, Paulina Sanzana, la coautora, tuvo la misión de escarbar en los currículos actualizados de las científicas y en sus redes sociales para conocer más sobre ellas. “Fue súper interesante revisar sus historias, porque vi que, en realidad, sus familias y sus profesores, sobre todo en enseñanza básica, tuvieron un rol muy importante en sus vidas futuras, en lo que son hoy en día. Y yo que soy profesora, me puse también en ese lugar, desde el rol que cumple un docente y que, a veces, no nos damos cuenta. Hay profesores que sí la ‘marcan’ a una como estudiante, y una los recuerda por siempre”.

“Es el profesor el que entrega otras cosas, como valores y motivación”, recalca la profesora Marta Silva. “Es un factor protector que tiene que ver con fortalecer la autoestima, que es muy importante para la salud mental sobre todo de niños y jóvenes. Los adultos tenemos que estar conscientes que somos los protectores de ellos y ellas, y que estamos encargados de trabajar su autoestima. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Todavía hay un trabajo por hacer ahí, no solamente con los profesores, sino también con las familias”.

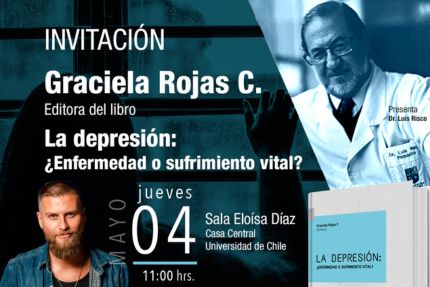

Investigadores Imhay lanzan libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”

El libro fue escrito por un grupo de especialistas de la salud mental, entre ellos, cuatro investigadores de nuestro Núcleo Milenio. La presentación de la obra se realizó en la Casa Central de la Casa de Bello y contó con la participación de la editora del libro, Dra. Graciela Rojas, el Dr. Luis Risco y el periodista Jean Philippe Cretton.

Con esta publicación, los autores han querido compartir sus conocimientos para enfrentar los sufrimientos y tratar esta enfermedad, un trastorno del ánimo que padecen cerca de 280 millones de personas en el mundo.

Este jueves en la Casa Central de la Universidad de Chile se lanzó el libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”, trabajo escrito por un grupo de especialistas de la psiquiatría y psicología de la Casa de Bello y que fue editado por la doctora Graciela Rojas, psiquiatra, académica del Hospital Clínico de la U. de Chile e investigadora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay).

Con esta publicación, los autores, entre los que además se encuentran los investigadores de Imhay, Dra. Vania Martínez, Dr. Álvaro Jiménez y Dr. Pablo Martínez, han querido compartir sus conocimientos para enfrentar los sufrimientos y tratar esta enfermedad, un trastorno del ánimo que padecen cerca de 280 millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad a nivel global.

No siempre ha sido fácil distinguir entre el sufrimiento “normal” que podemos experimentar frente a situaciones que suceden en nuestras vidas, de una enfermedad que requiere tratamiento y ayuda profesional. En este libro, los autores han hecho un esfuerzo por determinar los límites de ambas condiciones y orientar los caminos a seguir.

Si bien, la depresión ha sido por fin reconocida como una enfermedad común y quienes, en la actualidad, la sufren son menos estigmatizados que en el pasado cercano, aún falta mucho por hacer para derribar los estigmas asociados a las enfermedades mentales.

En la actividad participó la editora de la publicación junto al doctor Luis Risco, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile, y el periodista Jean Philippe Cretton, quien ha hablado abiertamente de la depresión que lo afecta.

Facilitar el camino de pacientes hacia un tratamiento efectivo

En la presentación del libro, la doctora Graciela Rojas, investigadora senior de Imhay, afirmó que la obra “pretende contribuir a que el camino para llegar al tratamiento efectivo sea expedito”.

En la presentación, la doctora Rojas detalló que esta publicación tiene como objetivo “transmitir a la población general distintos aspectos de esta enfermedad tan frecuente, pero también tan compleja y estigmatizada como es la depresión”. Señaló, además, que el libro “pretende contribuir a que el camino para llegar al tratamiento efectivo sea expedito”. En este sentido, manifestó su deseo de que “llegue al público general, pero también a los profesionales de la salud que no son especialistas en salud mental y que diariamente están enfrentados a personas que sufren y que padecen la enfermedad”.

Por su parte, el doctor Risco detalló que “este libro es un refrescante recuerdo de que la medicina nunca dejará de ser una ciencia humana”, y que es una “notable obra de divulgación, al mejor nivel, y con una perspectiva tanto médica como social con un innegable matiz de las tradiciones de la medicina chilena”.

En esta línea, agregó, “quizás ese recuerdo, el de la profunda y necesaria humanidad de la medicina, sea la principal contribución que trae, y que para un clínico que ha acompañado a centenas y quizás millares de pacientes, este recordatorio, el de la humanidad de la medicina, es suficiente para ponerlo en el lugar donde se guardan los libros más preciados”, señaló el director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile.

El periodista Jean Philippe Cretton, quien ha hablado abiertamente de su depresión, agradeció la publicación de un texto como este y aseguró que su principal motivación para compartir su experiencia es “intentar ayudar en una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente».

El periodista y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, en tanto, quien ha hablado abiertamente de su depresión, agradeció la publicación de un texto como este y aseguró que su principal motivación para compartir su experiencia es “intentar ayudar en una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente, y que creo que dice relación con la sociedad que hemos construido en el último tiempo, que es absolutamente individualista, exitista, entonces es muy fácil caer en sentimientos que apunten hacia la frustración o a lo negativo”.

Tras tratamientos con medicamentos y terapias, el conductor de televisión añadió que “hubo un momento en que yo también decidí que esta cierta melancolía, esta oscuridad, si la podemos denominar así, forma parte de mi ser, de mi existir y, por ejemplo, me ayuda mucho en mis procesos creativos, tanto musicales como televisivos, y aprendí a abrazar un poco esta oscuridad más que intentar todo el tiempo ganarle”.

Contenidos y mensajes

Con el libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”, disponible en la librería Universitaria, los autores han querido compartir sus conocimientos para juntos enfrentar los sufrimientos y tratar la enfermedad. Entre los contenidos y mensajes que entrega esta obra de divulgación, destacan el planteamiento de que la depresión puede estar presente en todo el ciclo vital de los seres humanos; que hay factores sociales involucrados en su origen y que también existen factores genéticos que explican el por qué hay varios integrantes con depresión dentro de una misma familia.

La publicación también hace referencia a los tratamientos disponibles para abordar la depresión, cómo estos se aplican dependiendo de la gravedad de la enfermedad y la existencia de derechos garantizados por ley para su tratamiento.

Fuente: Prensa Uchile / Imhay

¿Te lo perdiste? Ve el Seminario Internacional «Intervenciones basadas en la evidencia para prevenir conducta suicida en entornos educativos»

En la actividad se compartieron experiencias de investigación nacionales e internacionales en torno a la prevención del suicidio y se entregaron herramientas para favorecer la detección e intervención temprana de adolescentes y jóvenes con riesgo suicida.

La Universidad de Talca, institución albergante de Imhay, fue sede del Seminario Internacional ‘Intervenciones Basadas en Evidencia para Reducir Conducta Suicida en Contextos Educativos’, realizado recientemente en la capital del Maule.

El encuentro formó parte de un proyecto pionero en Latinoamérica, liderado por el investigador principal de nuestro Núcleo Dr. Daniel Núñez, que busca ensayar una intervención en estudiantes de 1° a 3° Medio de dicha región para ayudarles a lidiar con el riesgo suicida.

La primera etapa fue probar un piloto en jóvenes de seis colegios -tres con la intervención y tres como control- cuyos resultados fueron presentados en el seminario. Con ese propósito se invitó especialmente a profesionales de la educación y la salud de la Región del Maule, que llenaron el auditorio de la universidad o se conectaron a la transmisión online.

En el encuentro participaron además la experta australiana Jo Robinson, de la Universidad de Melbourne, referente mundial en temas de prevención del suicidio juvenil; la Dra. María del Rosario Valdés, del Instituto de Salud Pública de México; la encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de Chile, Belén Vargas; y el Dr. Álvaro Jiménez, investigador joven de Imhay y académico de la Universidad Diego Portales.

“Descentralizar es un plus, tener un vínculo con instituciones de regiones es relevante”, destacó el Dr. Jiménez. “En segundo lugar, que participe gente del mundo de la salud y la educación también es importante porque se subraya el hecho de que la prevención del suicidio no es un problema de salud, sino intersectorial. Y en el caso de los adolescentes, las escuelas son fundamentales. Sin las escuelas no hay prevención del suicidio posible. Son agentes estratégicos porque los adolescentes pasan gran parte de su tiempo ahí”.

Resultados alentadores

El estudio que presentó el Dr. Núñez en este seminario busca probar la efectividad de una intervención a nivel de colegios en un ensayo controlado aleatorio, basada en cuatro sesiones presenciales con un terapeuta, más ocho sesiones vía internet con contenidos psicoeducativos.

“Nosotros presentamos resultados del estudio de aceptabilidad y factibilidad de la intervención, que en el fondo evalúa una serie de aspectos que tienen que ver con la satisfacción en los jóvenes, producto de haber participado en las actividades, con los recursos utilizados, el tiempo, la duración, etc.”, explica el investigador de Imhay y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. “Y lo que estamos observando es un cambio importante y significativo en los puntajes de ideación suicida y depresión. También vemos tendencias bastante claras -que no son significativas pero que sí van en la dirección esperada- en los niveles de desesperanza. Asimismo, hay mejoras significativas en las habilidades para resolver problemas, y un cambio significativo en una habilidad asociada a la regulación emocional que se llama reestructuración cognitiva, que en el fondo es aprender a mirar las cosas de una manera distinta, tomar los problemas considerando distintos puntos de vista, que es básicamente lo que persigue el programa”.

Por su parte, la especialista australiana Jo Robinson, del Centre for Youth Mental Health de la Universidad de Melbourne, expuso algunas de las iniciativas que hay en marcha en su país, como la campaña comunicacional ChatSafe, que busca enseñar a los adolescentes formas seguras de conversar sobre el suicidio en redes sociales, ya sea para ayudar a otros o para compartir sus propias necesidades. En su centro se desarrolló, además, la plataforma en la cual se basa el estudio chileno. “Una de las cosas que nos llamó la atención fue justamente esa intervención que ellos desarrollaron. Quisimos adaptarla, y en eso estamos, y para eso el apoyo de ella ha sido sumamente importante”, dice el doctor Núñez.

El proyecto Fondecyt Regular N°1210093 «Testing the effectiveness of a CBT online-based program to reduce suicide ideation among school adolescents in Chile: A cluster randomized controlled trial» continúa este año, con el ensayo randomizado de la intervención, ahora en veinte colegios de Talca, Linares, San Javier, Molina y Curicó. El objetivo es probar la efectividad del sistema en la reducción de la ideación suicida, síntomas de depresión, ansiedad, desesperanza; y en mejorar habilidades para resolver problemas y regular emociones.

Intervención vía app para celular

Otro científico de Imhay que mostró avances de su proyecto fue el Dr. Álvaro Jiménez. Él adaptó el programa de prevención del suicidio Cuida tu Ánimo -una plataforma web creada para estudiantes secundarios- y creó una aplicación para celulares destinada a estudiantes universitarios. El sistema ofrece contenidos y servicios ciento por ciento online, que incluyen contacto telefónico o vía chat con psicólogos/as, evaluación de riesgo suicida, psicoeducación, y guías para obtener atención profesional dentro o fuera de la universidad.

“Lo que busca esta intervención, apoyada en la aplicación para celular, es promover la búsqueda de ayuda en estudiantes universitarios con riesgo de suicidio. Por la encuesta ELSAM (Estudio Longitudinal de Salud Mental en Estudiantes Universitarios) sabemos que hay un grupo importante de jóvenes que no quieren consultar, no tienen la disposición en este momento para pedir ayuda, o algunos no reconocen que tienen un problema pese a que reportan que tienen ideas suicidas”, explica el Dr. Jiménez.

“Actualmente estamos en la última fase, y ahora estamos evaluando a ambos grupos en términos de resultados, para luego comparar y ver si hubo diferencias o no entre el grupo de control y el grupo de intervención. Si la encontraron útil o no, qué aspectos piensan que fueron más útiles, cómo evalúan los distintos contenidos, si hubo o no reducción de la sintomatología depresiva y del riesgo suicida, si cambió su disposición a buscar ayuda, o si tienen más conciencia de que tienen un problema”.

Jóvenes están consultando más

En el Seminario participó también la encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud, Belén Vargas, integrante de Imhay.

Ella expuso acerca del estado de situación del suicidio juvenil en Chile, cuyas últimas cifras muestran una vuelta a los niveles que había antes de la pandemia. Sin embargo, las estadísticas disponibles también muestran otro fenómeno: entre jóvenes de 15 a 19 años hay un aumento de consultas por salud mental en la red pública de atención.

“En 2019 teníamos 1.000 ingresos por ideación suicida, y en 2022 tuvimos 2.741 a nivel nacional. Y en el caso de intento suicida hubo 800 en 2019, y 1.700 en 2022”, dice Belén Vargas. “Hay más jóvenes consultando, que están acercándose a los centros de salud, y eso nos da una oportunidad. Eso quiere decir que hay mayor apertura, que estamos derribando algunas barreras de atención, y que los servicios se muestran más disponibles para recibir a los jóvenes”.

Ve el seminario a continuación:

Participa en el lanzamiento del libro «La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?»

La publicación, escrita por reconocidos profesionales de la psiquiatría y psicología, con amplia trayectoria en investigación y abordaje de problemas de salud mental, busca acercar los conocimientos adquiridos y desarrollados para juntos enfrentar los sufrimientos que puede llegar a generar esta enfermedad.

La depresión es una de las enfermedades de origen mental más frecuente en todo el mundo. A nivel mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión y es una causa importante de discapacidad en todo el mundo.

La depresión es una de las enfermedades de origen mental más frecuente en todo el mundo. A nivel mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión y es una causa importante de discapacidad en todo el mundo.

Los efectos de la depresión pueden ser prolongados o recurrentes, y pueden afectar de manera importante la capacidad de una persona para actuar y vivir una vida gratificante.

No siempre ha sido fácil distinguir entre un sufrimiento “normal” frente a situaciones que suceden en nuestras vidas, de una enfermedad que requiere tratamiento y ayuda profesional. Los autores han hecho un esfuerzo por determinar los límites de ambas condiciones y orientar los caminos a seguir.

Si bien, la depresión ha sido por fin reconocida como una enfermedad común y quienes, en la actualidad, la sufren son menos estigmatizados que en el pasado cercano, aún falta mucho por hacer para derribar los estigmas asociadas a las enfermedades mentales.

Con el libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”, los autores han querido compartir sus conocimientos para juntos enfrentar los sufrimientos y tratar la enfermedad.

¿Qué podrás conocer al leer esta publicación?

- La depresión puede estar presente en todo el ciclo vital de los seres humanos.

- Que hay factores sociales involucrados en su origen

- Que también hay factores genéticos que explican el porqué existen varios miembros depresivos en una familia

- Que hay personas más vulnerables que otras,

- Que si tienes una enfermedad depresiva, puedes recibir tratamientos efectivos

- Que hay distintos tratamientos según la gravedad de la enfermedad

- Que en Chile hay derechos garantizados para el tratamiento.

Presentará el libro el Dr. Luis Risco, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y contaremos con la participación especial del periodista y conductor de TV, Jean Philippe Cretton, quien comentará la publicación y dará su visión, como persona diagnosticada con depresión, de la importancia de acercar las temáticas de salud mental a la población.

DATOS DEL LANZAMIENTO:

FECHA: Jueves 04 de mayo de 2023.

HORARIO: A las 11.00 hrs.

MODALIDAD: Presencial

INSCRIPCIONES: AQUÍ

CUPOS LIMITADOS

Dra. Vania Martínez: “Todos deberíamos estar educados sobre cómo hablar de manera adecuada sobre el suicidio”

En entrevista con Sana Mente de CNN Chile, la psiquiatra infantil y adolescente y directora de Imhay, sostuvo que «es importante la política pública a la hora de poder (…) educar a los medios de comunicación y también a los profesionales sobre cómo se puede dar una comunicación adecuada y evitar el tema del contagio suicida”.

Vania Martínez, psiquiatra infantil y adolescente, conversó con Paloma Ávila en Sana Mente sobre el contagio social y explicó que “es la propagación de las conductas, actitudes, afectos y las emociones en los grupos, de una persona a otra“.

“Lo tradicional sería dentro de la familia, dentro de mi comunidad, de un establecimiento educacional, con mis vecinos, pero ahora con las redes sociales, las series de TV o los videojuegos, tenemos otras formas también”, agregó.

La experta señaló que quienes están más susceptibles a tener un contagio social son los jóvenes, ya sea “por su relación con los pares, que a esa edad la influencia es muy importante, como también el acceso que tienen a las tecnologías”.

“Nos llamó mucho la atención, en temas de violencia, lo que hay en relación con las armas de fuego, ya que en varios estudios se había replicado que hay una posibilidad de contagio si es que estoy en contacto con personas que usan armas“, agregó.

Contagio social y suicidio

Martínez, quien también es directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes Imhay, sostuvo que uno de los aspectos más estudiados y mencionados “es el aspecto contagio que puede tener el suicidio“.

“Es importante la política pública a la hora de poder (…) educar a los medios de comunicación y también a los profesionales sobre cómo se puede dar una comunicación adecuada y evitar el tema del contagio suicida”, afirmó.

Ve la entrevista a la directora de Imhay, a continuación:

Imhay e INJUV firman convenio para trabajar en temas de salud mental de las juventudes

El acuerdo de colaboración incluye el trabajo conjunto para las temáticas del Programa Hablemos de Todo y estudios que se puedan llevar a cabo entre ambas instituciones.

El convenio de colaboración firmado entre Imhay y el Instituto Nacional de la Juventud viene a formalizar el trabajo en salud mental que ya se estaba desarrollando entre ambas instituciones.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) sigue reforzando el trabajo intersectorial para entregar a las juventudes una mejor oferta programática, es por esto que ha firmado un convenio de colaboración con Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay).

Imhay es un Centro de Investigación de Excelencia financiado por la Iniciativa Científica Milenio, programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Su propósito es generar evidencia que contribuya al desarrollo y evaluación de intervenciones para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes con el fin de apoyar la creación y fortalecimiento de políticas públicas.

“El convenio que hoy firmamos viene a formalizar una relación de larga data que tenemos con Imhay, quienes han sido un colaborador clave en todos los temas de salud mental que se han desarrollado en los últimos años. Gracias a su aporte hemos podido sacar adelante el Programa Hablemos de Todo y han sido fundamentales para tocar estas temáticas en las últimas encuestas de juventudes”, comentó el director nacional (s) de INJUV, Juan Pablo Duhalde.

El convenio se materializará en la creación de una agenda de trabajo en común que incluye el desarrollo de estudios e investigaciones en el ámbito de la salud mental de las personas jóvenes, participación en seminarios y mesas de trabajo, el traspaso de contenidos en materia de juventudes, y la difusión en material para sensibilizar y/o educar a las y los jóvenes sobre temas relevantes que pueden afectar su bienestar emocional.

“El trabajo que hacemos desde el Núcleo Milenio Imhay tiene el mismo objetivo que se ha planteado el INJUV a través de su programa Hablemos de Todo y que es mejorar el bienestar de las juventudes. Por ello es tan valiosa la firma de este acuerdo, ya que no queremos que los resultados de nuestras investigaciones sólo queden registrados en una publicación científica, sino que contribuyan a la política pública y que éstas puedan favorecer efectivamente a la juventud. Por ello, esperamos que este convenio de colaboración continúe fortaleciendo la relación de trabajo que ya comenzamos a construir hace unos años de manera sistemática y armónica”, señaló la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

La firma de este convenio es el primer hito de la Semana de la Salud Mental, en la cual se lanzarán las nuevas temáticas del Programa Hablemos de Todo para el 2023.

[PRENSA] Tamara Hoffmann: Zoom a la «eco-ansiedad»

Un malestar creciente entre los niños y jóvenes con síntomas como desesperanza, angustia y frustración es lo que conlleva la «eco-ansiedad», un nuevo concepto en psicología asociado a la incertidumbre del futuro por el cambio climático.

Tamara Hoffmann, psicóloga valdiviana e investigadora doctoral de Imhay, estudia este tema y entrevistada por la revista Sábado de El Mercurio, explica que «hay autores que plantean que no es una patología, sino que es adaptativo frente a la crisis medioambiental».

«Estar conectado con la naturaleza a través de los cinco sentidos genera una reducción de estrés, te regula emocionalmente», señala Tamara a la revista Sábado de El Mercurio.

La primera vez que Tamara Hoffmann, psicóloga valdiviana de 30 años, escuchó el concepto de «eco-ansiedad» fue cuando se incorporó como investigadora doctoral del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay. En ese entonces estudiaba sobre depresión en jóvenes y prevención de la ideación suicida y, en una de las reuniones que tuvo con el equipo, en la que se habló de depresión, ansiedad, redes sociales y cambio climático, se encontró con la ONG Wildlife Conservation Society.

-Ellos necesitaban apoyo para inculcar el tema de la salud mental en niños, niñas y jóvenes, puesto que se estaba instaurando esta mirada de la salud mental frente a personas que sentían esta «eco-ansiedad» y este malestar latente de lo que estaban vivenciando- dice Tamara Hoffmann.

Al comenzar a investigar el concepto, Tamara no pudo evitar recordar a un grupo de chicos con los que había trabajado hace unos años atrás, dándoles clases de educación emocional. La mayoría eran jóvenes con altas capacidades intelectuales, pero que venían de sectores vulnerables de zonas rurales del sur.

-Una de ellas era de Panguipulli y me comentaba que cuando niña ella solía ir a bañarse al lago, pero que la última vez que fue había quedado con el traje de baño lleno de barro. Al poco tiempo supo que en realidad estaban tirando residuos de aguas servidas en ese sector. Eso le generaba mucha angustia. Otro chico mencionaba que donde vivía ya no había tanto bosque, sino que muchos basurales. Sentían frustración y pensaban «¿qué voy a hacer ahora en mi futuro? ¿Voy a tener o no voy a tener hijos? ¿Vale la pena esforzarme por todo lo que estoy haciendo en mi día a día, si es que va a haber una crisis que va a acabar quizás con el planeta?

En ese momento, Tamara no conocía el concepto de «eco-ansiedad», pero más tarde se dio cuenta de que los chicos con los que había trabajado lo estaban manifestando.

-Al ser un concepto nuevo, muchos terapeutas no lo conocen dice Tamara y luego agrega: -Hay términos que son desconocidos para muchos psicólogos, y que también puede ser que no estén visibilizados porque no se hacen las preguntas relacionadas a la crisis climática, de cómo te está afectando en tu vida diaria. Y puede ser que, efectivamente, si te está afectando.

-¿Cómo se describe lo que es la «eco-ansiedad»?

-Es la ansiedad referente a la crisis global ambiental creciente que están vivenciando los jóvenes, pero que actualmente no se encuentra dentro de un diagnóstico como el DSM 5. De hecho, hay autores que plantean que no es una patología, sino que es adaptativo frente a la crisis medioambiental.

En este concepto, y otros, Tamara está enfocando su tesis doctoral, ya que cursa un doctorado en psicoterapia que imparte la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Chile. Además, las investigaciones que ha podido realizar sobre el tema serán parte del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, que se realizará entre el 17 y el 23 de abril, donde dará una conferencia al respecto.

Tamara ha pasado la mayor parte de su vida en Valdivia. Allá su madre se desempeñaba como ingeniera forestal y su padre como veterinario, con quien viajaba a las zonas rurales de la ciudad visitando todo tipo de animales de campo. Su padre además era dirigente scout, y ella desde niña siguió sus pasos participando también.

-Yo me crie al lado de vacas, caballos, perros en el campo. A veces como familia nos íbamos a los parques nacionales y recorríamos los lagos, y mis padres me comentaban por ejemplo qué árboles eran; así me fueron inculcando el amor por la naturaleza, algo que hasta el día de hoy llevo presente siempre dice Tamara, sentada bajo la sombra de un árbol en uno de los jardines del campus San Joaquín de la Universidad Católica.

A pesar de su conexión con ese entorno natural donde creció, cuenta que había algo que llamaba aún más su atención: las personas.

-Desde niña me gustaba observar a las personas, conocer el comportamiento de los otros, acercarme empáticamente.

Cuando había un compañero o alguien que tenía una afección emocional yo tendía a acercarme y acompañarlos en su dolor, sin siquiera saber cómo hacerlo.

Cuando llegó el momento de estudiar una carrera le propuso a sus padres la idea de estudiar psicología, sin embargo dice que no la apoyaron. Entró a estudiar Derecho, aunque no era lo suyo. A los pocos años de carrera decidió partir a Estados Unidos a aprender inglés, mientras trabajaba como niñera para una familia de inmigrantes provenientes de Asia. Al cuidado de dos niños, uno de diez y otro de cinco años, terminó por decidir que la psicología era su camino.

Al regresar entró a estudiar Psicología en la Universidad Austral. Ahí, gracias a un profesor, comenzó a relacionar su pasión por esta ciencia social con su amor y cercanía hacia la naturaleza, cuando este docente comenzó a hablar de lo que se conoce como «terapia de bosque».

-Es otro concepto que se refiere a la terapia basada en los espacios naturales. Viene desde una disciplina de Japón, del Shinrin Yoku, que sostiene que al estar conectado con la naturaleza a través de los cinco sentidos se genera una reducción de estrés, te mantiene más regulado emocionalmente, más en conciencia contigo mismo, y además permite generar mayor atención plena en tu vida diaria. Es similar al Mindfulness pero a través de la conexión con la naturaleza explica Tamara v luego agrega: -Existe una bacteria a nivel de la tierra que tiene un componente de desinflamación a nivel corporal, por eso se están haciendo estudios para poder trabajar con población con cáncer, por ejemplo, ya que se ha visto que podría haber una mejora. Todavía está en proceso de investigación, pero esta bacteria, que se encuentra en el suelo, sobre todo de espacios naturales como el campo, el bosque, parques o jardines, tiene este efecto antiinflamatorio.

Un método que reconoce que ha aplicado últimamente con ella misma, sobre todo desde que llegó a vivir a la capital, donde dice que le ha afectado el estar distanciada de la naturaleza.

-Cuando estoy muy agobiada porque es bastante complejo hacer un doctorado, sobre todo en otra ciudad y siendo la primera vez que vivo en Santiago, claramente venir a espacios naturales como el campus San Joaquín o a algunos parques me permite reducir mis niveles de ansiedad, estar más consciente, más atenta, y fortalecer mi memoria. Escuchar el trino de los pájaros y estudiar con esta sensación de tranquilidad y de paz, me permite también rendir mucho mejor en el doctorado -dice Tamara poniendo las manos sobre el pasto en el que está sentada.

Hasta ahora, explica Tamara, su trabajo en torno a la «eco-ansiedad» se ha enfocado principalmente en investigación. Sin embargo tiene antecedentes de que este concepto está apareciendo en las consultas de sus colegas. Sobre todo en niños y adolescentes.

-He conocido casos de jóvenes que llegan con un malestar muy grande, donde la «eco-ansiedad» está llegando a un nivel de ansiedad mayor. Hay autores que señalan que esta podría entenderse como un trastorno pretraumático y que plantean ciertas intervenciones terapéuticas dice Tamara.

Señala también que hay algunas maneras para manejar esta ansiedad.

-En familia hay que dar estos espacios de escucha activa frente a lo que está ocurriendo con la crisis climática, y equilibrar las informaciones positivas y negativas. Principalmente señalar que sí se pueden hacer cambios, que se debe tener una mirada más optimista; pero no de quedarnos de brazos cruzados, sino de que se puedan generar instancias de reciclaje, de contacto más con la tierra, de compostaje y de apoyo hacia el medio ambiente.

-¿Puede darse que personas sientan angustia por los efectos del cambio climático y que, sin embargo, no hagan nada al respecto, ni siquiera reciclen?

-Eso es la «eco-parálisis». Se ha investigado y se ha visto en personas que presentan más sintomatología ansiosa y una desesperanza frente a lo que está ocurriendo. No es que sea una apatía, sino que es una sensación de malestar tan grande que piensan que nada puede hacerse. Entonces se plantea que la «eco-parálisis» es más perjudicial que la «eco-ansiedad». Muchas veces es negación de lo que está ocurriendo, una sensación de insuficiencia frente al mundo, pensamientos que finalmente pueden llevar a una depresión de los niños, jóvenes o adolescentes, una mirada de no querer tener hijos, de desesperanza en general.

Así como la «eco-parálisis», Tamara explica que hay otros conceptos asociados a cómo el cambio climático está impactando la psicología de los jóvenes.

-Son conceptos que Glenn Albrecht, un filósofo medioambiental, los planteaba como «síndromes psico-terráticos». Además de la «eco-ansiedad», está la «eco-parálisis», «solastalgia» y «melancolía ecológica». La «solastalgia» es un malestar creciente por la pérdida paulatina de los espacios naturales familiares en el medio ambiente. Que es lo que vivenciaban mis estudiantes en el sur, con este malestar de estar perdiendo el río, estar perdiendo el lago, porque hay contaminación.

-¿Y la «melancolía ecológica»?

-Es el malestar de la pérdida y que no hay una forma de recuperar lo perdido por la crisis climática. Por ejemplo, se ve en poblaciones indígenas, que tuvieron que movilizarse, como una tribu inuit en el Ártico, que debió abandonar su espacio natural por el deshielo de la zona norte y también por la reducción de alimentos que ellos tendían a cazar.

-¿Qué rol ha jugado el activismo? Algunos dicen que hay gente que se une a causas en busca de algo que les haga pertenecer…

-Pienso que en la etapa de la adolescencia y la juventud se tiende a buscar grupos de pertenencia. Pero si es que están siendo prosociales y proambientales tiene más que ver con la finalidad hacia el medio ambiente, que con integrar grupos de pertenencia. Efectivamente, el pertenecer a grupos genera un bienestar emocional, entonces es recomendable, y si más encima hace un apoyo proambiental, claramente debería motivarse a los jóvenes a trabajar en activismo ambiental.

-Como psicóloga de niños y adolescentes, ¿que impresión tienes de la actual situación de la salud mental de los jóvenes y el aumento de violencia que se ha visto en los colegios?

-El tema del clima escolar está muy complejo hoy en día, y también pienso -esto no lo sé del todo, pero es algo que también voy a investigar-, que va por esta desesperanza respecto al futuro y todas las crisis a nivel global que están ocurriendo en un mismo tiempo. También cómo las redes sociales impactan desde una mirada más exitista, una mirada como de no pensar tanto a nivel comunitario. Esa desconexión que estamos teniendo con los otros a través, por ejemplo, de las redes sociales o también de la naturaleza, promueve muchas veces actitudes más violentas.

Fuente: Antonia Domeyko. Revista Sábado, El Mercurio.

Fotografías: Sergio Alfonso López.

Lee el artículo completo AQUÍ