Investigadora doctoral de Imhay participa en webinar organizado por la OPS y la Universidad de Toronto

La psicóloga e investigadora doctoral de Imhay, Belén Vargas, presentó el trabajo que Chile ha desarrollado durante más de una década en la prevención del suicidio adolescente en establecimientos educacionales.

La psicóloga e investigadora doctoral de Imhay, Belén Vargas, participó en el webinar «Fomentar las habilidades en la vida de los jóvenes para prevenir el suicidio: desafíos y oportunidades», organizado por la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Toronto.

Durante la actividad, la especialista —quien también es encargada nacional del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud— presentó el trabajo que Chile ha desarrollado durante más de una década en la prevención del suicidio adolescente en establecimientos educacionales.

Ve el webinar completo AQUÍ

Conoce cómo se manifiesta el Trastorno Bipolar en Adolescentes

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. En esta fecha especial se busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad mental crónica, que afecta los mecanismos de regulación del estado del ánimo en el cerebro y que en Chile, se estima afecta a 2 de cada 100 personas.

Todas y todos podemos tener altibajos normales, pero el trastorno bipolar es distinto, ya que los cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento pueden presentarse de un extremo a otro, son evidentes e inusuales. Esto afecta tu energía para hacer tus tareas habituales, ya sea porque tienes mucha o muy poca energía.

Es una enfermedad del cerebro que causa cambios inusuales en el ánimo, marcado por episodios de manía/hipomanía, depresión o una combinación de estos.

Puede provocar bajo rendimiento académico o deserción escolar, pérdida de trabajo y problemas para relacionarte con tu familia y entorno, además puede convertirse en un importante factor de ideación suicida o de suicidio.

Sin embargo, un tratamiento oportuno y adecuado otorgan mejores resultados y podrás conseguir una mejor calidad de vida.

Síntomas y signos comunes de manía/hipomanía, hacen que presentes de manera episódica

· Felicidad extrema o ánimo muy elevado o eufórico (muchas veces sin causa aparente).

· Intensa irritabilidad.

· Pensamientos que van muy rápido.

· Hablar de manera muy veloz, de muchas cosas diferentes a la vez, a veces sin alcanzar a decir lo que se está pensando.

· Tener un sentido exagerado de las habilidades, conocimientos y capacidades.

· Realizar acciones muy arriesgadas o imprudentes.

· Dormir menos y no sientes cansancio.

Síntomas y signos comunes de depresión, hacen que presentes de manera episódica

· Sentimientos de tristeza, desesperanza o decaimiento.

· Aislarse de los demás o sentir soledad.

· Cambios en tu apetito y/o en tu peso.

· Tener poca energía o haber perdido el interés por actividades cotidianas que disfrutabas.

· Dificultades para dormir, despertar muy temprano o dormir demasiado.

· Deseos de morir y desaparecer.

¿Qué podría hacer si sospecho que tengo esta enfermedad?

Es muy importante que puedas hablar con personas cercanas si estás sintiendo algunas de estas molestias y preguntarles si te han notado distinto/a o si han visto algunos cambios en tu forma de comportarte y en tu ánimo.

Puedes partir por conversar con alguien de tu confianza y que te ayude a buscar ayuda con profesional especialista en salud mental. Un/a psiquiatra de niños/as y adolescentes te puede ayudar a confirmar tus molestias, realizar el diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado.

Es importante ir a un especialista, porque el diagnóstico puede ser complejo y confundirse con otros problemas, por ello se requiere de una evaluación cuidadosa y exhaustiva por parte de un profesional capacitado.

Buscar ayudar es esencial para poder detectar a tiempo esta enfermedad y así volver a sentirte mejor.

¿Por qué me puede estar pasando esto?

Ha sido difícil descubrir la causa exacta que provoca esta enfermedad. Se sabe que hay algunos mecanismos genéticos relacionados a ella. Por ello es más probable que puedas tener esta enfermedad si tienes algún/a familiar cercano/a que presente este trastorno, sin embargo, esto no es algo absoluto y no significa que, si un integrante de la familia presenta trastorno bipolar, los/as otros/as integrantes deban tenerla.

El factor genético no es la única causa que provoca esta enfermedad. Existen otros factores que influyen, por ejemplo, si has vivido experiencias tempranas adversas, traumáticas o acontecimientos estresantes en tu vida. Estos pueden aumentar la posibilidad de presentar trastorno bipolar en personas con un riesgo genético.

¿Tengo cura para esta enfermedad?

Aunque los síntomas de esta enfermedad aparecen y desaparecen, en general, se requiere de un tratamiento de por vida. Dicho tratamiento busca desarrollar habilidades para poder controlar los síntomas, reconocer si estos vuelven a presentarse, poder mantener rutinas, aumentar el control de las emociones y mejorar nuestra relación con las personas que nos rodean.

El tratamiento incluye algunos fármacos que no te hacen dependientes a ellos, pero sí es importante que los tomes por un tiempo largo y bajo supervisión médica constante, acompañado de terapias psicológicas y psicosociales.

¿Qué otros problemas puedo tener?

Es posible que puedas tener otros problemas al mismo tiempo que las molestias que ya te hemos contado. Uno de estos problemas es el uso indebido y problemático de alcohol y otras drogas. También puedes presentar un trastorno por déficit atencional con hiperactividad y trastornos de ansiedad.

Recuerda que esta es una enfermedad que tiene tratamiento, por lo cual, buscar ayuda y conversar con alguien de tu confianza es fundamental para sentirte mejor y solucionar los problemas emocionales, conductuales y relacionales que puedas estar teniendo.

Fuente: Dra. Francesca Borghero Lasagna, psiquiatra infanto-adolescente, investigadora joven del Núcleo Imhay.

Nota original publicada en: www.sochitab.cl

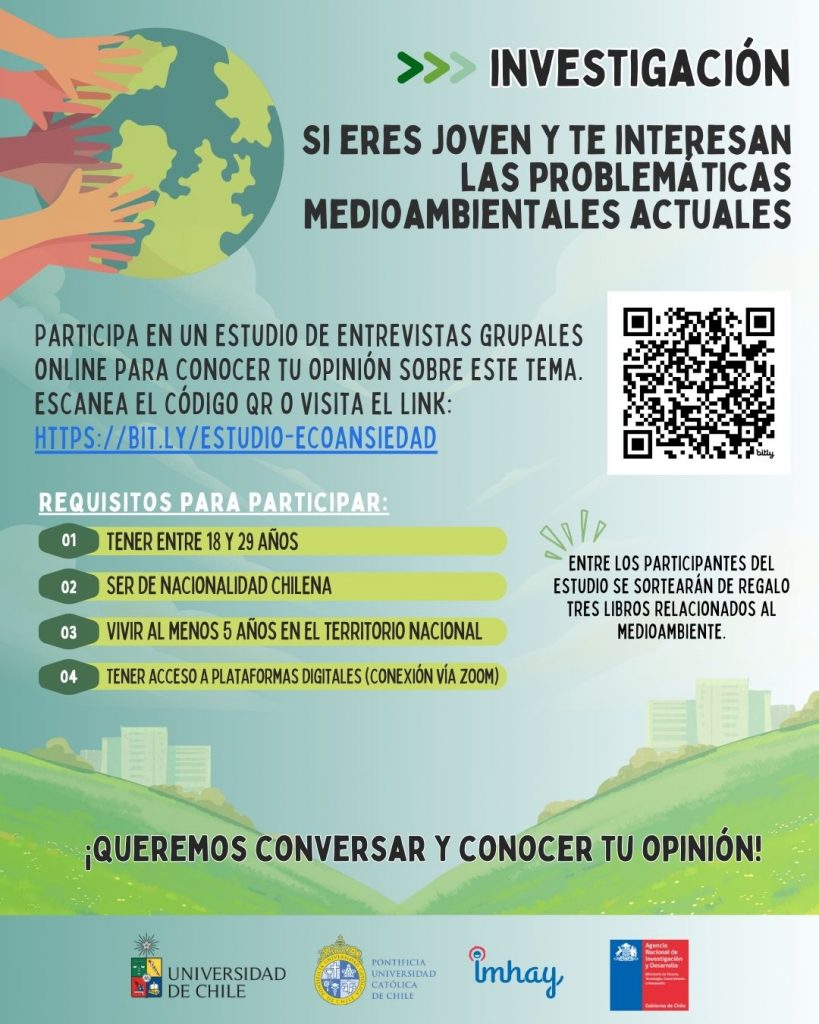

Participa en una investigación sobre ecoansiedad en jóvenes chilenos

El estudio busca comprender las creencias y experiencias de los jóvenes chilenos frente a estas temáticas y proponer soluciones para su manejo.

En el marco de la tesis doctoral liderada por Tamara Hoffmann, psicóloga y estudiante de Doctorado en Psicoterapia de la Universidad de Chile y P. Universidad Católica, se invita a participar en la investigación “Ecoansiedad en jóvenes chilenos: un estudio cualitativo desde la Teoría Fundamentada”. Su objetivo es describir y analizar la ecoansiedad en jóvenes chilenos a partir de sus experiencias, creencias y significados frente al cambio climático y la crisis ecológica, para proponer un modelo integral con lineamientos para su manejo.

En el marco de la tesis doctoral liderada por Tamara Hoffmann, psicóloga y estudiante de Doctorado en Psicoterapia de la Universidad de Chile y P. Universidad Católica, se invita a participar en la investigación “Ecoansiedad en jóvenes chilenos: un estudio cualitativo desde la Teoría Fundamentada”. Su objetivo es describir y analizar la ecoansiedad en jóvenes chilenos a partir de sus experiencias, creencias y significados frente al cambio climático y la crisis ecológica, para proponer un modelo integral con lineamientos para su manejo.

El estudio, además, permitirá generar información para conocer a nivel nacional cómo se presenta la ecoansiedad en la juventud chilena, lo que permitiría el desarrollo de estrategias preventivas, guiando a futuro la implementación de políticas públicas en esta materia.

Los requisitos para participar son: tener entre 18 y 29 años, ser de nacionalidad chilena, residir, al menos, 5 años en Chile y tener acceso a plataformas digitales para conectarse a través de la plataforma Zoom.

Junto con completar un formulario con algunos antecedentes sociodemográficos, los interesados deberán asistir, de manera online, a una actividad participativa a través de grupos, en donde se les realizarán entrevistas grupales, y se utilizará la técnica de recolección de datos de Foto licitación. Ésta técnica consiste en el uso de fotografías de paisajes naturales de todo Chile, mostrando los efectos de las crisis ecológicas y el cambio climático en Chile. La actividad tendrá una duración entre 60 a 90 min, en la cual se realizaran preguntas relacionadas a los significados personales, experiencias, emociones y creencias respecto al cambio climático y la crisis ecológica.

La participación en este estudio es voluntaria y todas las opiniones emitidas en el marco de la investigación serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva.

Para participar, puedes inscribirte AQUÍ

Investigadora de Imhay asume co-presidencia de grupo de líderes de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio

Junto a profesionales provenientes de diversas partes del mundo, la psicóloga e integrante de Imhay, Belén Vargas, formará parte del llamado “Early Career Group”, instancia que busca fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre jóvenes profesionales que trabajan en esta temática.

Belén Vargas, investigadora de Imhay, ha centrado su trabajo en la implementación de intervenciones y políticas de prevención del suicidio en contextos reales.

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés) recientemente nombró a once nuevos co-presidentes para su Early Career Group (ECG), una iniciativa clave que busca promover la colaboración internacional en la prevención del suicidio. Los nuevos co-presidentes provienen de diversas partes del mundo, incluyendo África, Europa, el Mediterráneo Oriental, el Sudeste Asiático, las Américas y el Pacífico Occidental, lo que garantiza una representación diversa en los esfuerzos globales de prevención.

Entre ellos destaca como representante de las Américas, la psicóloga e investigadora de Imhay, Belén Vargas, quien actualmente es candidata a Doctora en Psicoterapia por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el Núcleo Imhay, su trabajo se centra en la implementación de intervenciones y políticas de prevención del suicidio en contextos reales.

«Formar parte de esta iniciativa es un honor y una gran responsabilidad que asumo con mucho compromiso. Esta oportunidad me permite no solo ampliar mi perspectiva sobre los desafíos globales en la prevención del suicidio, sino también colaborar con profesionales de diversas partes del mundo que comparten el mismo propósito de crear estrategias eficaces para salvar vidas, junto con fortalecer y visibilizar el trabajo que llevamos a cabo en Latinoamérica”, indicó la psicóloga tras su nombramiento.

A lo largo de su carrera profesional, Belén ha desarrollado una sólida trayectoria en la formulación de políticas de salud mental, desempeñándose actualmente en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, donde lidera el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Fortaleciendo la prevención global desde las nuevas voces

El Early Career Group (ECG) es un espacio promovido por la IASP para que profesionales, investigadores, clínicos y expertos en salud, que se encuentran en sus primeras etapas de su carrera, puedan colaborar, intercambiar conocimientos y participar en proyectos de investigación e intervenciones internacionales centradas en la prevención del suicidio. Integrado por miembros de todo el mundo, el ECG desempeña un papel crucial en la formación de estrategias de prevención efectivas y sostenibles a largo plazo.

Los nuevos co-presidentes jugarán un papel fundamental en el impulso de iniciativas en sus respectivas regiones, fortaleciendo la colaboración y asegurando que las voces de diversas culturas sean escuchadas. Además, trabajarán estrechamente con otros líderes dentro de IASP para coordinar actividades y promover proyectos que continúen avanzando en la prevención del suicidio a nivel global.

Si quieres conocer más de esta iniciativa, ingresa a https://www.iasp.info/earlycareergroup/

[PRENSA] Salud mental de niños, niñas y adolescentes

Recientes datos indican que niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años concentran la mayor alza en atenciones de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad, los principales problemas que presentan. Sobre este tema, fue entrevistado en el programa #SonarGlobal de radio Sonar, el Dr. Juan Pablo el Río, psiquiatra infantil y del adolescente, académico de la U. de Chile e investigador de Imhay.

De acuerdo al especialista, tal como ocurre con otros fenómenos complejos, no se puede encontrar una causa única que explique este aumento de consultas, “pero sí vemos que hay ciertos factores que inciden definitivamente, por lo menos tres que han sido estudiados. El primero es el factor digital: el mal uso de pantallas tiene un impacto sobre la salud mental de los adolescentes”, indicó.

“También una situación de la pandemia que se viene arrastrando. Es importante aclarar, eso sí, que esta alza venía de antes de la pandemia, pero al parecer ese periodo lo agravó. Y finalmente, yo diría que hay también, y quizás esto puede ser más esperanzador, una baja en la estigmatización de la salud mental”. Esto último, según indica el académico, puede estar influyendo en que más personas busquen ayuda especializada y por ello se reporte un aumento de atenciones de salud mental.

Frente a quienes señalan que estaríamos ante una llamada “Generación de Cristal”, el investigador de Imhay señala que “no es que los adolescentes estén más frágiles, sino que el mundo en el que están creciendo les está exigiendo más adaptación para desafíos cada vez mayores. Entonces también hay una responsabilidad nuestra, desde el mundo profesional, de cómo les damos las herramientas para enfrentarlo, para darle seguridad, para acompañarlos en estos desafíos. Finalmente, la presión a la que están sometidos también está siendo más intensa que en las generaciones anteriores”.

Respecto a lo que es esperable de cada adolescente en esta etapa de la vida, el profesional indicó que eso dependerá de cada joven, sin embargo, debe existir un criterio básico de funcionalidad. ¿Qué significa ello? “Que el adolescente pueda hacer las cosas de adolescente, es decir, asistir al colegio, participar dentro de algunas actividades familiares, tener instancias de socialización, ojalá tener algún hobby que pueda aplicar en su tiempo libre. En el fondo esos son indicadores de que las cosas están bien”, indicó el Dr. Del Río.

“La adolescencia es un periodo de muchas confrontaciones, momentos difíciles van a haber de todas maneras, pero tampoco hay que patologizar eso. El tema es cuando ya hay una disrupción de las actividades propias del adolescente, ahí sí uno habla de que está ocurriendo algo”, puntualizó.

Investigadoras de Imhay son destacadas en la Tabla Periódica de las Mujeres Científicas Chilenas

Las psiquiatras y académicas de la Universidad de Chile, Dra. Vania Martínez y Dra. Graciela Rojas, fueron reconocidas en esta iniciativa impulsada por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que busca visibilizar y reconocer el trabajo de 118 mujeres sobresalientes en diversas áreas de la ciencia en Chile.

Las investigadoras de Imhay fueron reconocidas por su trabajo y trayectoria en el área de la medicina, particularmente en salud mental.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, el pasado 11 de febrero, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) presentó una atractiva visualización en línea denominada «Tabla Periódica de las Mujeres Científicas Chilenas».

Este nuevo recurso de información en línea desarrollado por la institución, abarca diez áreas del conocimiento con un abanico amplio de científicas seleccionadas según diversos criterios, tales como premios nacionales e internacionales recibidos por su contribución científica, su rol como pioneras en campos tradicionalmente masculinos, su aporte a la divulgación científica, la generación de nuevo conocimiento en sus respectivas disciplinas y su trayectoria académica, enfocada en la formación de nuevas generaciones.

La “Tabla periódica de Mujeres Científicas Chilenas” es una plataforma digital que surge a partir del trabajo desarrollado por la Biblioteca del Congreso en su boletín legislativo «Mujeres y Género», una publicación electrónica mensual elaborada desde 2019, que busca contribuir a la mejora del debate legislativo en materias de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, a través de la entrega constante de información especializada.

«Cada mujer tiene su propia ficha biográfica, elaborada con rigurosidad a partir de diversas fuentes, como información proporcionada directamente por cada una de ellas, sitios institucionales, medios de comunicación y redes sociales verificadas», comentaron las responsables editoriales de la tabla, Karem Orrego, abogada y jefa de la Sección Historia Legislativa y Parlamentaria de la BCN, y Carolina Jorquera, asistente social e investigadora del Departamento de Estudios de la institución.

La Tabla Periódica de Mujeres Científicas Chilenas, fue creada por la Biblioteca del Congreso Nacional en el marco de la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Sobre este reconocimiento, la psiquiatra infantil y del adolescente, directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dra. Vania Martínez, señaló: «estoy orgullosa de recibir este reconocimiento y estar nombrada al lado de tantas connotadas científicas de nuestro país. Algunas ya no están, han fallecido y eso también me impresionó aún más, ya que no solamente hay gente que está ahora presente, sino que también mujeres que han contribuido a las ciencias a lo largo de la historia».

Perfil de la Dra. Vania Martínez, directora de Imhay: https://www.bcn.cl/mujerescientificas/detalle/vania_martinez_nahuel

Perfil de la Dra. Graciela Rojas, investigadora senior de Imhay: https://www.bcn.cl/mujerescientificas/detalle/maria_graciela_rojas_castillo

Revisa la “Tabla periódica de Mujeres Científicas Chilenas” en el siguiente link: https://www.bcn.cl/mujerescientificas/tabla

Fuente: Comunicaciones BCN.

Directora de Imhay entrega recomendaciones para el regreso a clases

Para muchos y muchas, las vacaciones se terminaron este lunes. Los días de descanso y relajo quedan atrás y se inicia un nuevo periodo laboral y académico. Es así como se espera que este mes más de 3 millones de estudiantes retornen a clases. La directora del Núcleo Imhay, psiquiatra y académica de la Universidad de Chile, Vania Martínez, recomienda prepararse con antelación y, dentro de lo posible, planificar el regreso para evitar situaciones de estrés o ansiedad.

Vania Martínez, directora del Núcleo Imhay, destaca que el retorno a clases genera expectación e inquietud en los estudiantes, especialmente por los cambios en su entorno escolar.

De manera gradual, miles de estudiantes y trabajadores retornan a sus obligaciones, después de las merecidas vacaciones. Van quedando atrás los días de playa y sol, de caminatas por el bosque, de paseos o de reunirse con amigos para pasar la tarde jugando o simplemente conversando. Llegó marzo y con ello el regreso laboral y académico para muchas y muchos.

Desde el gobierno, se han tomado medidas para hacer frente a esta primera semana de marzo, mes en que se espera que tres millones de estudiantes retornen a sus aulas y se inicien las clases en escuelas y colegios del país.

Es por esta razón que en conversación con “La Fuente” programa emitido por Uchile TV y radio Universidad de Chile, la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay, se refirió a lo que implica este nuevo comienzo y a las medidas que se pueden ir tomando.

La también académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, apuntó en una primera parte a los efectos que dejó en las personas la pandemia del COVID-19. “Valorar la presencialidad y poder discriminar que cosas en realidad, o reuniones que a lo mejor teníamos antes presenciales, no se justificaban y las podíamos hacer de otra manera. Lo mismo en el aprendizaje en línea, también vemos cómo hay buenas posibilidades para ciertas asignaturas con ciertas metodologías”, dice la especialista.

La especialista recomienda planificar el regreso académico y laboral, organizando materiales, vestimenta y traslados para reducir la ansiedad y facilitar la adaptación.

Asimismo, afirma que “faltó desplegar habilidades para resolver conflictos de manera presencial, uno a uno, faltó desarrollar habilidades más sociales, incluso cómo hace uno para presentarse en público, vemos personas que hoy día tienen más vergüenza o más ansiedad frente a situaciones sociales”.

La académica Vania Martínez dice que en el caso de los niños, niñas y adolescentes el retorno puede significar una situación vivida tanto positivamente como con angustia, lo que dependerá de la situación de cada uno.

«Lo que esperaríamos es que haya cierta expectación, cierta inquietud, de cómo será, dónde quedará mi clase, mi sala, cuáles serán mis compañeros nuevos que tengo, pero que esto no influya en el sentido de que haya expresiones como de llanto, o que se expresen físicamente como dolores de guatita, de cabeza o un rechazo a asistir al colegio, si eso es algo transitorio y la familia lo acoge, le ayuda para mediar, para que pueda integrarse a su clase, a su curso, no es algo que requiera pedir ayuda, pero, si vemos que se mantiene en el tiempo hay que preguntar qué es lo que está ocurriendo con el niño o niña”, señala.

Sobre cómo abordarlo, la psiquiatra, apunta primero a las propias herramientas que tengan las familias. Por ejemplo, plantea que “si al niño tradicionalmente le ha costado el primer día de clases, cómo se ha vivido en otros momentos, ver qué cosas o estrategias le han servido y qué no”. También afirma que se podría “hablar con el colegio para ver si se requiere de alguna otra intervención más profunda”.

“Lo ideal frente a una expresión, es que uno como adulto, asuma que es una emoción, tratar de entender qué es, si es miedo, angustia, rabia o pena y eso poder ponerlo en palabras”. Agrega que si es algo físico, “ver si es algo asociado a una emoción, escucharle y ver cuáles son sus miedos y decirle ¿cómo te puedo ayudar yo? Y plantearle no solo una alternativa, sino que varias, para que el niño o niña vaya viendo que es lo que le hace sentido”.

Asimismo, plantea que es bueno “empoderarles para que ellos mismos puedan ir resolviendo lo que les pasa y nosotros como adultos tenemos que acoger ese problema y no minimizarlo”, dice la directora de Imhay.

Como consejos prácticos, ante situaciones de ansiedad por el retorno, dice que hay algunas estrategias fisiológicas como por ejemplo el control de nuestra respiración. En situaciones de estrés o malestar, “si somos adultos empezamos a respirar de una manera más rápida, menos profunda lo que agudiza nuestra sensación de ansiedad. Por lo tanto, respirar de manera más tranquila y más pausada, o sea más profunda nos puede ayudar”.

Y añade: «En el caso de los niños y niñas, se les puede indicar que soplen como si apagaran una vela o que inhalen aire como si olieran una flor, para lograr una respiración más tranquila y pausada».

Por último, dice que al momento de regresar a las funciones habituales es bueno “poner en la balanza qué es lo positivo y cuáles son las herramientas que yo tengo para enfrentar esta situación que puede ser diferente».

Y agrega un ejemplo cotidiano: «Es como lo que pasó el otro día cuando se cortó la luz y hubo caos. ¿Por qué se da ese caos? Porque son situaciones imprevistas que no tenemos planificadas y porque también nos dejamos llevar por la confusión del resto. Entonces, si sabemos que el primer día de clases no queremos llegar atrasados, organicémonos bien: dejemos lista la mochila y las colaciones el día anterior, trabajemos en equipo. Esto no es solo tarea de la mamá, sino de toda la familia».

Fuente: Prensa Uchile.

[PRENSA] Niños y jóvenes entre 10 y 19 años concentran mayor alza en atenciones de salud mental

Depresión y ansiedad figuran entre los trastornos del ánimo que explican el incremento en los últimos cinco años. Sobre este tema fue consultada por El Mercurio, la Dra. Vania Martínez, académica de la Universidad de Chile y directora de Imhay.

Las enfermedades mentales hoy representan un desafío urgente en políticas de salud pública, ante el sostenido aumento de afectados por depresión y ansiedad, considerados los principales trastornos que impactan a la población en el país.

Se trata de un panorama sanitario agudizado especialmente en menores de edad.

Para Vania Martínez, psiquiatra infantil y de la adolescencia y directora del Núcleo Imhay, “la necesidad de la población ha aumentado. Principalmente en la adolescente, lo cual es un hallazgo que se ha observado a nivel mundial a partir de la pandemia”.

A juicio de la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el aumento de las atenciones también “se debe en gran parte al aumento de la disponibilidad de servicios. Aunque también sabemos que gran parte de la población que necesita salud mental, no la está recibiendo. Esas diferencias son aún mayores en la población que tiene aún menor acceso y mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, la que vive en sectores más aislados o la que pertenece a cierto grupo de minorías (…). Se requiere seguir aumentando la inversión en salud mental para el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno y, además, en prevención”, añade.

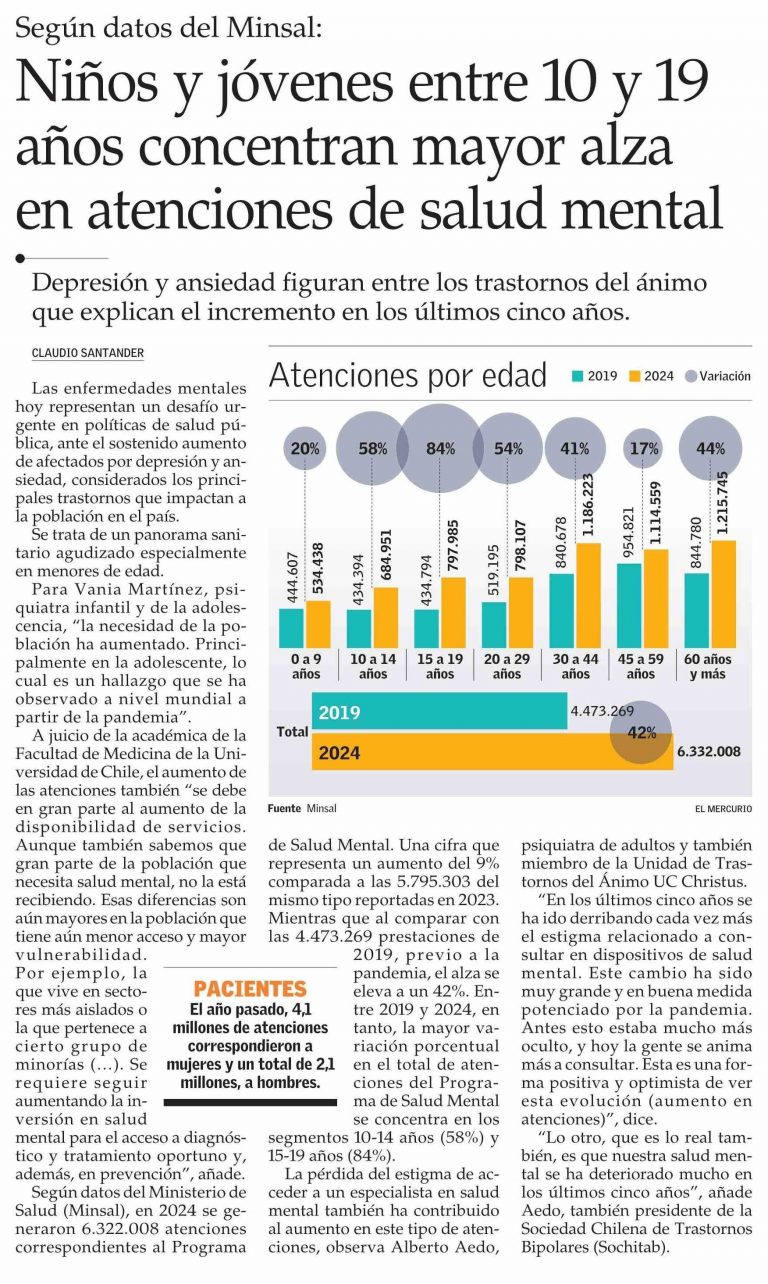

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), en 2024 se generaron 6.322.008 atenciones correspondientes al Programa de Salud Mental. Una cifra que representa un aumento del 9% comparada a las 5.795.303 del mismo tipo reportadas en 2023. Mientras que al comparar con las 4.473.269 prestaciones de 2019, previo a la pandemia, el alza se eleva a un 42%. Entre 2019 y 2024, en tanto, la mayor variación porcentual en el total de atenciones del Programa de Salud Mental se concentra en los segmentos 10-14 años (58%) y 15-19 años (84%).

Lee la nota publicada en El Mercurio, a continuación:

Directora de Imhay comparte claves para afrontar el regreso a clases desde la salud mental

En el programa Semáforo de radio Universidad de Chile, la académica de la Facultad de Medicina de la Uchile y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, aborda el acompañamiento a niños y adolescentes para el inicio de un nuevo año escolar.

La psiquiatra infantil y del adolescente, señala que este período es de desafíos y oportunidades, tanto para los adultos como para los niños, niñas y adolescentes. Por ello, uno de los aspectos importantes para sortear adecuadamente esta situación es organizar las rutinas “porque el tema del estrés que tenemos los adultos frente a los tiempos de traslados se lo podemos transmitir a los niños y entonces, ellos también van a reaccionar de una manera que puede ser mediante la rabia, mediante la oposición o el llanto, y más nos va a estresar”.

Otro tema clave, de acuerdo a la Dra. Martínez, es ordenar los horarios para dormir. “Es fundamental poder organizar bien los horarios de sueño y es difícil porque los adultos debiéramos dormir alrededor de 8 horas, algunos necesitan un poco menos, un poco más, pero no es habitual que la gente esté durmiendo 8 horas. Y eso ya es un desafío. Los niños más pequeños es probable que necesiten 10 horas de sueño. (…) Entonces, la rutina del sueño, tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes es algo que tenemos que generar y hacerlo apropiadamente”.

También indica que tomar desayuno y no saltarse la primera comida del día es de gran relevancia, ya que “alimentarse apropiadamente influye tanto en la salud física como en la salud mental”.

Escucha la entrevista completa a continuación:

6 años del Núcleo Milenio Imhay: Un ciclo que concluye, un legado que continúa

Después de seis años de intensa y enriquecedora labor, el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) cierra un ciclo. Desde 2018, nuestro equipo ha trabajado con pasión y dedicación para generar evidencia que contribuya al desarrollo de intervenciones y políticas públicas que mejoren la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Como Núcleo Milenio en Ciencias Sociales, Imhay ha cumplido con su periodo máximo de financiamiento (6 años), lo que marca el término de esta etapa.

A lo largo de estos años, hemos construido redes de colaboración nacionales e internacionales, formado nuevas generaciones de investigadores y compartido el conocimiento generado hacia la comunidad, siempre con la convicción de que la ciencia tiene un rol clave en el bienestar de la juventud.

Nada de esto habría sido posible sin el compromiso de cada investigador/a, colaborador/a, estudiante, universidad albergante, institución aliada y, por supuesto, de todos quienes han confiado en nuestro trabajo.

Este no es un adiós, sino un reconocimiento a todo lo construido y una invitación a seguir impulsando juntos el conocimiento y la evidencia científica en salud mental.

En marzo les estaremos contando sobre nuestros planes para darle continuidad a este trabajo: ¡Atentos/as a las novedades y gracias por ser parte de esta historia!

A continuación, les invitamos a ver y escuchar las palabras de agradecimiento de nuestro director alterno, Dr. Álvaro Langer.